きょうの午後四時過ぎ、今年最後になるが、芦屋浜から総合公園への散策を楽しんだ。歩きながら、不図考えた。まったく個人的な話だが、この一年、私はそれなりにやりたいことをやり遂げたのだった。ワイフを喪って九年目、やっと彼女か

今年の総括 来年への展望

芦屋芸術は詩・小説・文学・音楽・絵画・・・etc 同人誌の発行とWEBでの表現を応援する芸術コミュニティサイトです。

きょうの午後四時過ぎ、今年最後になるが、芦屋浜から総合公園への散策を楽しんだ。歩きながら、不図考えた。まったく個人的な話だが、この一年、私はそれなりにやりたいことをやり遂げたのだった。ワイフを喪って九年目、やっと彼女か

来年が崖っぷちから崩れて 消滅していた きょうが 最後の日だった

今夜は十二月二十九日、今年最後の忘年会だった。友人Nの家で五人の男が集まって酒杯を交わした。いつもお世話をかけているN夫人の手料理が出された。妻を喪って九年、私は一度たりとも夕食は家で摂らなかった。毎日、外食だった。朝

わたくしはひとりだった。 ここではさまざまな人が働いているのだとばかり思っていた。しかし、それは虚妄だった。 音もなかった。別に眠っているわけではない。目覚めているのだが。言葉さえ聞こえなかった。無音で、無言だった

十一月になって、身近で暗い話が語られていた。詳細は書けないが、大切な友人が躁うつ病が悪化して傷害事件を起こしてしまった。今は、入院治療をしているが。 その他にもさまざまな暗い話があった。そしてきのう、深く付き合ってき

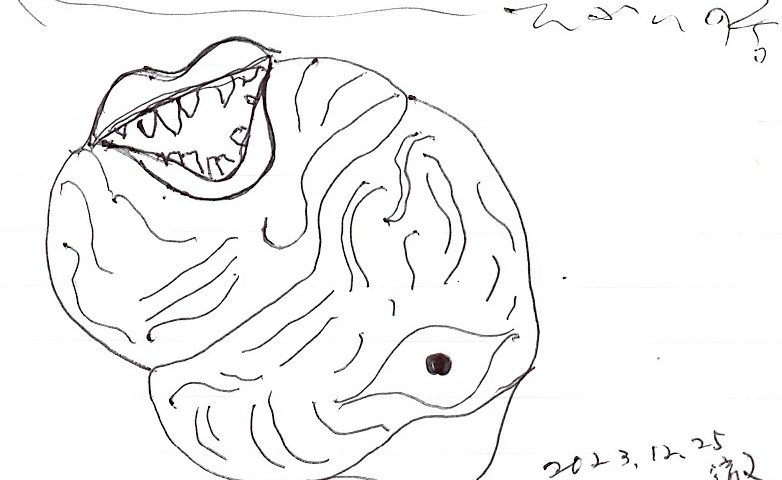

前頭葉に 唇が開いていた ここから入れ 彼は そう言った 前頭葉の唇に私の唇を重ね ねっとり たがいの舌を絡み合わせて やがて 私は 中へ導かれた

きょうは芦屋ビーチクラブの活動の本年最終日。ただ私は九時半から用が出来ているため、朝八時に参加し、みんなに最後の挨拶をしてそのまま我が家に帰った。 帰路につく前、数人の仲間が芦屋の海を背にいっしょに写真を撮ってくれた

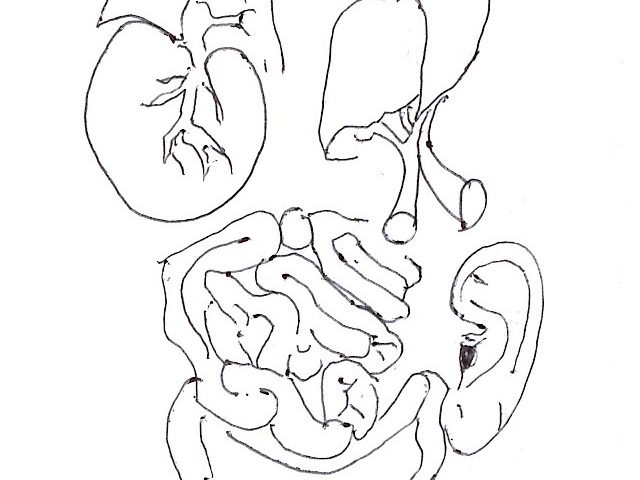

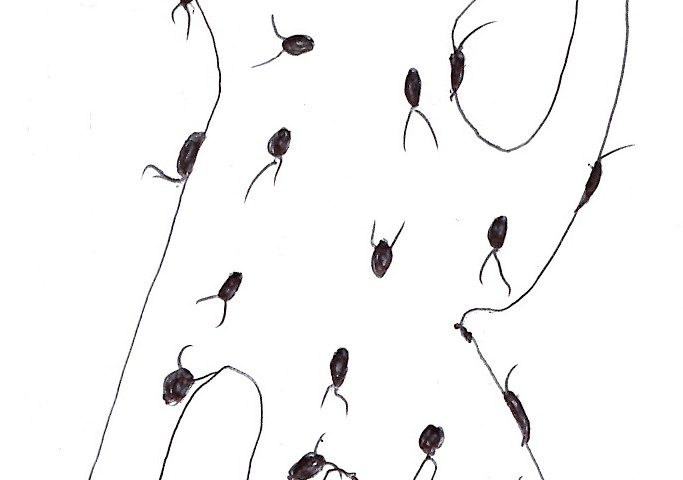

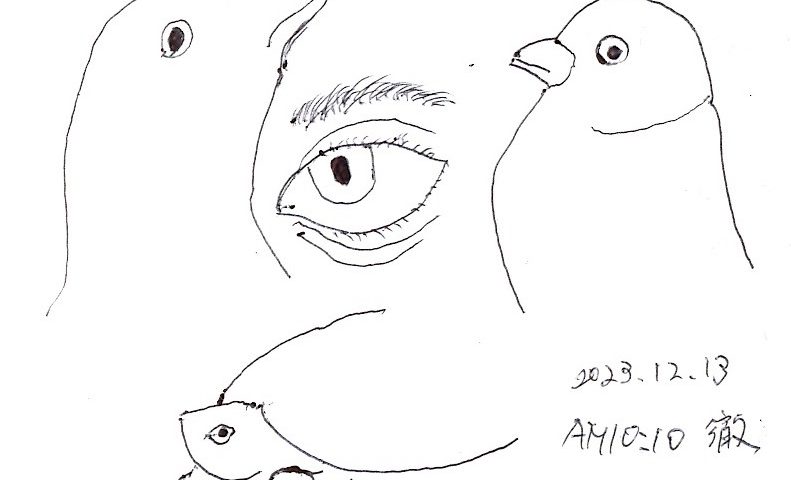

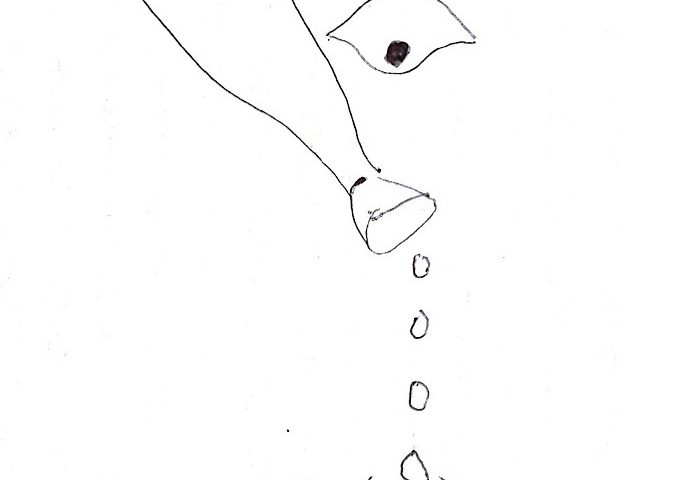

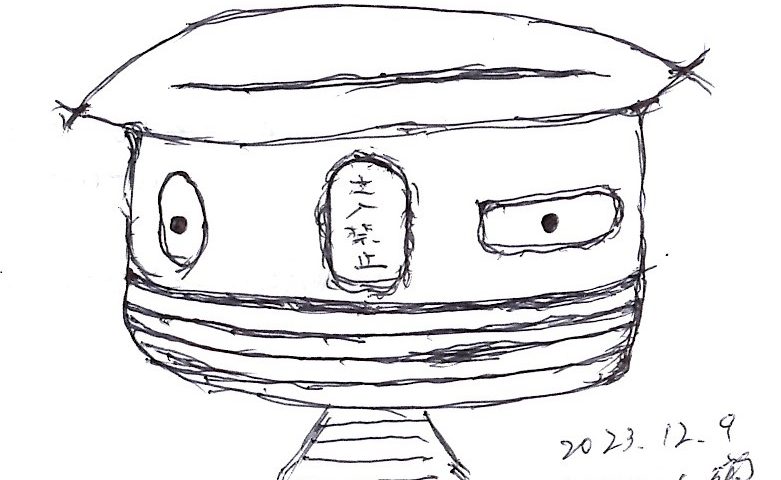

先月11月22日から、今月12月22日まで、つまりきのうまで1ヶ月31日間、毎日詩を一篇作りそれにあわせて挿絵を一点描き続けました。やり遂げました。すべて芦屋芸術のホームページに毎日発表しています。 去年の10月31

ボクの方からお別れするつもりなんてみじんもなかった。だが、誘われた以上、その夜、出かけざるを得なかった。ボクにとってはやるせなく、とても淋しいパーティーだった。 会費は一人三千円だった。E子の家で。彼女も入れて七人。

さて、ここでT氏のY研究所における最後の講義のあらましをご報告しておきたい。興味深いだけではなく、心の底に強い印象を残し、少なくともその後の小生の人生の航路を転換させたことだけは告白しておきたい。出来得るなら一人でも多

結びついたまま 離れなくなった 混乱していた 乱れて 右手が出ていた そんなあなたが好きです 右手を左手が押さえて 中に入れた 足が歩きだした 歩きながら ほどけていった 結び目は消えていた

死者の霊と交わることが出来るという触れ込みに興味を覚え、彼はその会に参加した。申し込みはネットで受け付けていたが抽選で十名ということもあって、まさか参加出来るなんて思いもしなかった。忘れていたころ、案内状が来た。 ビ

直接対応することにした。タマネギを大量にスライスした。再就職をするのならここだ、彼はそんな思いを心に秘めて、タマネギを切り続けた。まだ得体の知れないあいつの仮面を取り外してやる、必ずほんとうの姿をあぶりだしてやる、固く

寒い! 急に寒くなった。きのうまで暖かい日が続いた。冬になった、そう思った。日曜日の朝、芦屋浜には冷たい風が吹いていた。それでも芦屋ビーチクラブのメンバーはめげず、きょうも浜の掃除に精を出した。 私はこの間ずっとやっ

私は何が言いたいんだろう。確かに星が出ていた。昼間は雲ひとつない青空だったが、夜も満天星が輝いていた。月は出ていなかった。この時期、月は夜明け前、木星と接近して東の空に浮かんでいるはずだ。だから、人々は月のない星空の下で

余程嫌われているのだろう。ほとんど哀れというほかなかった。だからこの二年間、彼は毎日自分に向かって、おまえはとても哀れな奴だ、何度も言い聞かせ続けてきた。また、こうでもしなければ、JRの線路に寝転ぶか、ビルの屋上から飛

静かに墓場まで行こうと思う そんなとりとめもないことを語りあいながら 十二月の夕暮れ 男は女の肩を抱きしめて歩いていった 屋根の上で 鴉が鳴いた

やっかいな問題を抱えてしまった。一応息子ということにしてある。何故そんな馬鹿なことをしたんだ、そう問詰されてもお答えするすべはない。 事の次第はこうだった。 展示会で編物のポスターを見ていて、一度やってみよう、まっ

彼は身辺から楽しみがなくなっているのにやっと気付いた。ここで「やっと」と表現したのはそれなりに意味があった。 彼がこの世で生きたこの七十数年間、時に応じて、あれこれ楽しみがなかったとは決して言えなかった。だからこう言

ひょっとしたら酒はからだにいいのかもしれない。そう思えるこのごろである。もちろん、毎日酒は飲んできた。そろそろ生まれて百年に近づいてきたが、昼間から当てなしで飲んでいる。元来私は酒が好きなので、当てやおかずはなしで飲む

部屋の片隅に黒い円筒形のゴミ箱。いったい誰が置いたのだろう。彼にはまったく記憶がなかった。 直径三十センチくらい、高さ五十センチくらいのなんの変哲もないゴミ箱。中を覗くと、底に直径二十センチ近い楕円になった緑色のゴム

きょうはお天気で、まだ十二月だけれど、冬が終わり、やっと春が来た、そんな日曜日の朝八時前。いつものごとく芦屋浜へ足を運んだ。 ここ一ヶ月くらい、しつこく浜の雑草を抜き続けているが、手間取っている原因の一つは、浜の雑草

危ない集合住宅に住んでいた。とんでもない話だった。すべてはガラス製品だった。透明だった。 テーブルも椅子も透明ガラスだった。腰を掛けるのがためらわれた。割れたり折れたりするのじゃないか、とても不安だった。また、床から

きょうのお昼、十二時半ごろから亀の池のお掃除。お掃除といっても、もう池には水を入れないで底砂だけにしてこの冬を越す。亀は冬眠。 例年の如くバケツに腐葉土を入れ、その上に亀を置いてやる。彼は潜りこんで、そのまま来年の春

仕事から帰ってみると、立入禁止になっていた。九年前に妻を喪ってからというもの、一人住まいだったため、確かに廃屋に近い状態だと言えなくもなかった。しかし私はこの中で飯を食ったりベッドに寝ころんだりして暮らしてきたのだ。ご

スープが出て来た。濁った赤。 人参だろうか。それともトマト? だだっ広いレストランに彼ひとりだった。 従業員の姿が見えない。 ならば、このスープは誰が運んだのだろう。 こんな初歩的な疑問が頭をかすめた。 まあ、いいじゃな

あれはいったいなんだろう 例えば こんな音がした ずるずる ざるざる でも どうやら 日替わりメニューみたいで かなかな さなさな だからいったいなんだろう

原口健次さんから詩誌が送られてきた。 「寄稿文芸誌 KAIGA No124」 編集発行人/原口健次 発行所/グループ絵画 2023年11月30日発行 この詩誌は、四人の作家(うち一人は物

黙っているのはよくない どんどんボクを批判してくれ 中学生の時 担任の先生から 人は批判されることによって大きく成長する ありがたい教えをこうむった だから 妻にも 毎日 ボクを批判してくれ 何度もお願いしたのに 好きな

そうじゃないのか 嘘をついていたのか 残念だな これでお別れにしよう もっと早く知りたかった 君が嘘ばかりついていたのを だったら 君の嘘をもっと楽しむことが出来ただろうに なんでも早くすます

夕方、辺りは赤味を帯びて輝いていた。月並みな表現ではあるが、夕焼けが燃えていた。山の中腹に位置する温泉街なので、晴れた日の夕暮れ時はいつもこうなのだろうか。 バス停があった川向うから橋を渡った交差点、左手の対向一車線

きょうは日曜日。朝八時から芦屋浜のお掃除。やはり、先週からやり残している雑草抜きと石ころ拾い。 思えば、作業をしていると、一時間くらいはアッという間。結局のところ、雑草抜きは未完成交響曲。ヨシ。来週も雑草を抜くぞ!

暗くて明るいのがあるかもしれない。ボクがそう呟いた時、何が言いたいのかさっぱりわかんない、あなたは頭ごなしに否定した。けれど、ねえ、お願いだ、まったく意味不明だなんて決めつけないでくれまいか。 どうしてボクをそんなに

伊川達郎さんからこんな文芸誌が送られてきた。 「風のたより 29号」 発行所/風のポスト 2023年12月1日発行 一通り読ませていただいた。詩、小説、評論など、さまざまな作品が収録され

どうしてこれほどまでに穏やかな気持ちなんだろう。既にここまで追いつめられて、逃げ場はもう十歩たりとも背後に残されてはいなかった。 確かにそれが事実なんだろう。また、この期に及んで、まさかこの事実から目をそらそうなんて

それは空しい抵抗なのかもしれない。何故もっと早く気づかなかったのだろう。今となっては、もう手遅れなのだろうか。 こんなうっとうしい話なんて、誰も聞きたくもないだろう。私が語り始めたならば、みんな耳を両手で塞ぐだろう。