彼は身辺から楽しみがなくなっているのにやっと気付いた。ここで「やっと」と表現したのはそれなりに意味があった。

彼がこの世で生きたこの七十数年間、時に応じて、あれこれ楽しみがなかったとは決して言えなかった。だからこう言えばいいのだろう。楽しみは時と共にそぎ落とされてきたと。

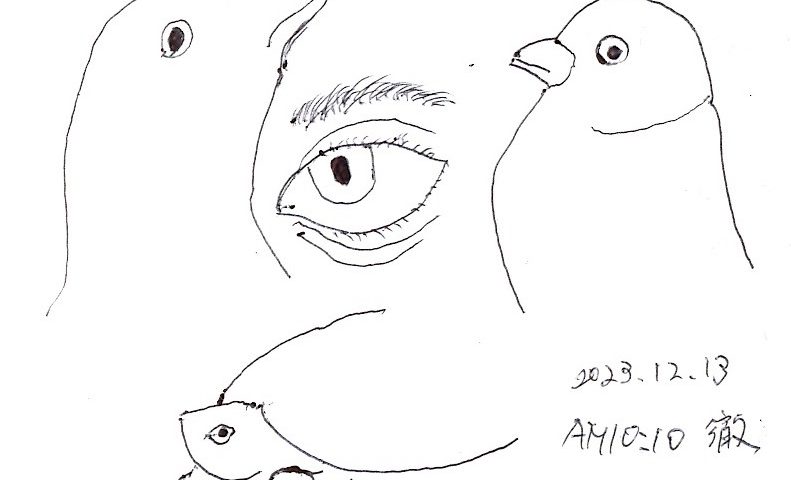

現在、彼の楽しみといっても、酒を飲むことくらいだろう。後は、庭にやって来るスズメたち、おおよそ四十羽くらいやって来るのだが、彼等に一日五回前後、庭にあしらってある一枚板で出来た食卓に小鳥のフードを撒いていっしょに遊び戯れることだった。

もうひとつあった。庭の小さな池に住んでいる三十四歳になる亀。毎週一度くらいやっている池の掃除と水替えの際、しばらく亀と遊んでいる。冬が来れば、バケツに腐葉土を入れ、亀はその中に潜り込んで眠りながら越冬し、来年の春を迎えるのだが。

いったいどんな死に方がいいのだろうか。わざわざ自殺までする気は彼にはなかった。考えるだけで面倒なことだし、そもそも一人で毎日家事や仕事に流されて自殺がどうのこうのなんて思いもかけなかった。なるようにしかならないよ、おそらくそんなアドバイスをくれる人もいるだろう。ただ、そんなうがった考え方も彼にはどうでもよかった。

以前、身障者のカラスがたびたび家の庭へ遊びにやって来た。彼はそのカラスがとても好きだった。右の羽が負傷していて、満足に空を飛べない。右足を引きずりながらピョコピョコ飛び跳ねている。毎日四回ないし五回我が家へやってきてご飯を食べていた。おいで、とか、いいよ、など彼の言葉を理解するのだった。けれど、もうこのカラスは亡くなったのかもしれない。この二年、まったく姿を見せなかった。もとはといえば、カラスにあげたご飯の残りを、一羽のスズメが食べに来ていた。いつのまにかそれが二羽になり、カラスが来なくなってから、どんどん増えて、先に述べて通り、今は四十羽くらいだった。

妻を喪って九年が過ぎた。月並みな話だが、彼女と暮らしているだけで彼は楽しかった。もっとも大切だった楽しみが彼から去った。最近では、彼の楽しみは前述した通り、毎日酒を飲み、亀とスズメといっしょに遊ぶことだった。この二年間、亀やスズメが友達だった。同じ生きとし生けるものとして暮らしてきたのだった。もちろん言うまでもなく、生まれてからこのかた彼は毎日、他の命を食って自分の命を繋いできたのだった。彼だけではなかった。カラスも亀もスズメもそうだった。彼の知る限り、すべての生命は他の生命を犠牲にして命を繋いでいた。ところで、彼の脳裏にふとこんな思いが走った、この文章を書いているのは、楽しいからか。