作業場で 石を持つと 骨が崩れ落ちた 黒い顔をした蝶が 肩に止まっていた *十八歳のノートから

その顔

芦屋芸術は詩・小説・文学・音楽・絵画・・・etc 同人誌の発行とWEBでの表現を応援する芸術コミュニティサイトです。

作業場で 石を持つと 骨が崩れ落ちた 黒い顔をした蝶が 肩に止まっていた *十八歳のノートから

真昼にもたそがれ時のように躓き 死人のように暗闇に座る云々。 (

従来、私は組織が嫌いで、ビジネスでも趣味でも基本的には自力でやるのが好きだった。 事実、私は生活の糧を自営業者としてまっとうしてきた。趣味も、ギター、カードマジック、詩、一人で黙って時間を重ねた。つまり、孤独が好きだ

きょう、四月二十六日、芦屋のこの家に越してきて二十年になる。 そもそもこの家を見つけたのは妻悦子であり、彼女は八十を超えたばかりの私の母の老後を見るため、この家を買った。母も喜んでいたが、転居前にアクシデントがあって

ものすごく強い愛を 受信した 永遠だった わたしだけの

死んでから もう一度 あなたのことを書こうと思う

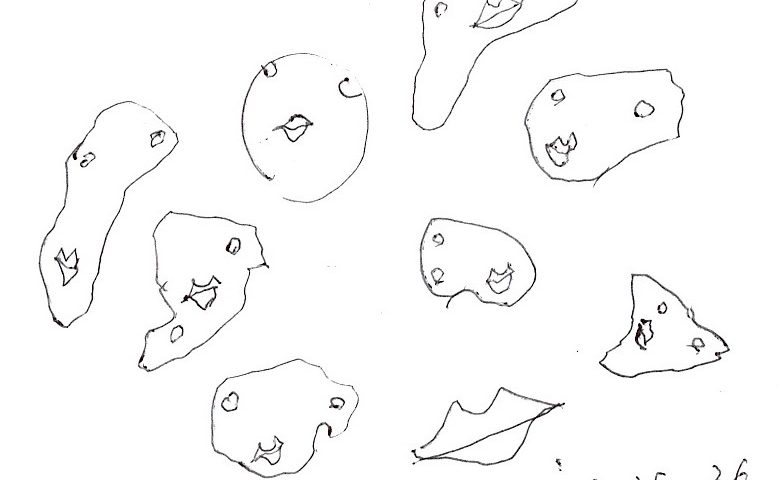

今まで出会った さまざまな人の顔が 浮かんでいた そして ひとつ ひとつ 消えていた

きのう、芦屋市議会議員選挙の投票日で、長谷さんは再選されました。八期目になります。 きのうの夜八時ごろから、きょうの午前一時ごろまで私は長谷さんの選挙事務所で結果を待ち、当選を祝いました。 彼は完全に無党派の議員で

わたしのこころは とても小さいので それよりも もっと小さな思い出が いっぱい つまっている とりわけ あなたの思い出 わたしとともに この世から 消えてゆく あなたの思い出 雨あがりの軒端から 落ちる 水滴みたいに

二〇一八年九月四日、台風二十一号によって私の住んでいる潮芦屋地区でも海岸沿いの家が高潮で浸水した。中には床上浸水までの被害も出た。 その後、高潮対策の防潮堤工事によって、芦屋浜ビーチ側と民家側が内壁と外壁との二重の防

Ⅰ 出来るだけ この世の塵を払い 身を軽くして 旅立ちたい Ⅱ 文字を書くことは 塵を払うことだろうか あるいは この世に 余分な塵を積むことだろ

ワイフを喪って もうすぐ九年 彼女の物語 八年半がかりで 書き終わった 「恋愛詩篇 えっちゃんの夏」 そんな題にして 一冊の本にもした これで供養はすんだ さあ 新しい恋人探し

ひとりのニンゲンって 地球のゴミツブかもしれない 無力な乞食かもしれない そしてワタシもただひとりのニンゲン ただひとつのゴミツブ 平和な世界を作るなんて トテモ出来ない でも こんなヒトツブだけれど ヒトツブなりにきょ

私は少年のころから医者にお世話になった思い出はほとんどない。鮮明に憶えているのは、これだけである。私は夏になったら近くの川でよく泳いでいたのだが、ある日、左の耳が中耳炎になった。まだ小学校低学年だったと思うが、四十代に

きょうから芦屋市長と市議会議員の選挙が始まります。一週間後の23日が投票日です。 きょう午後1時から友人の長谷基弘の出陣式がありました。四年前と同様、私は出陣式の挨拶をしました。 以下は、私の挨拶の内容です。わたし

愛した人が逝ってしまったから この花が好きになった 一番星も好きになった

きりぎりす妻の声よりなお近く 1978年8月20日 紙に書いた月が出ている 同年8月27日 虫の足に硝子冷たし窓の秋 同日 コカコーラややためらいし秋の風 同年9月3日 かみなりを引っぱれば雨が降りだす 同日 稲光闇の穴

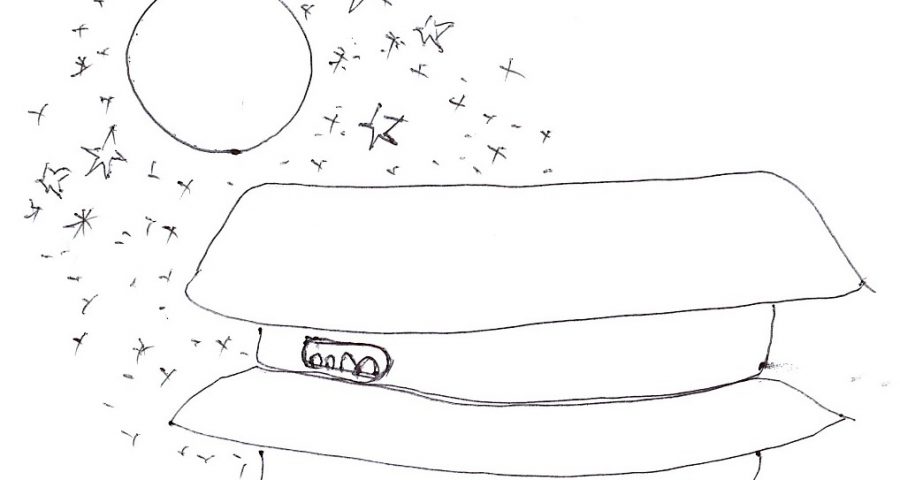

第一の断片 光の小川 月光は呼び出される 森はふたたび明るくなる ひとすじ 照らされる 小道 あたかも光の小川のように 第二の断片 暗くなる 雲が切れ 月の下

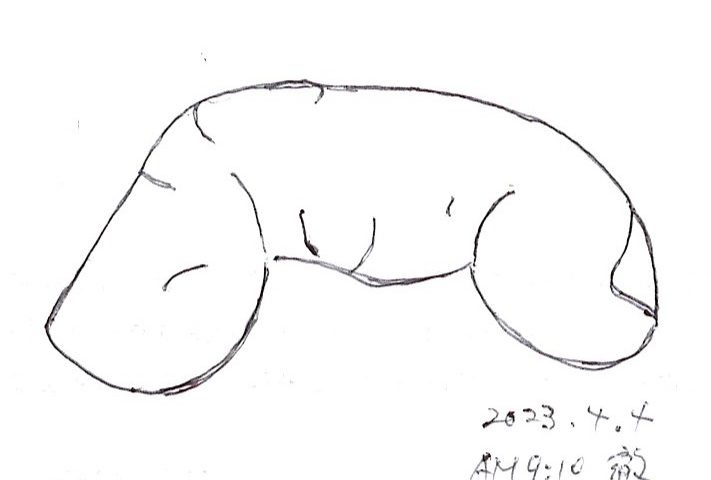

きみのベッドと ぼくのベッドを とりかえることはできない ⁂ 眠りへの階段を飛びこして あなたは時々部屋にやって来たりする ⁂ 死者とは ただ与えるだけの人なのだ *二十六歳のノートから。

ひかりは さびしいから ひかっている ⁂ 目をつぶれば つま先から 頭の毛一本まで 光っていた ⁂ のきばから あまつぶが したたる &nbs

この狭苦しい二間のあぱあとには 一日中陽が当たらない…… なんて小説的なことは言わない だって朝の一時間位は 六畳の間の四分の三近くまでまるで水辺になって 光の水しぶきがずんずん打ち寄せて来る 十月の朝日 おとうさんも

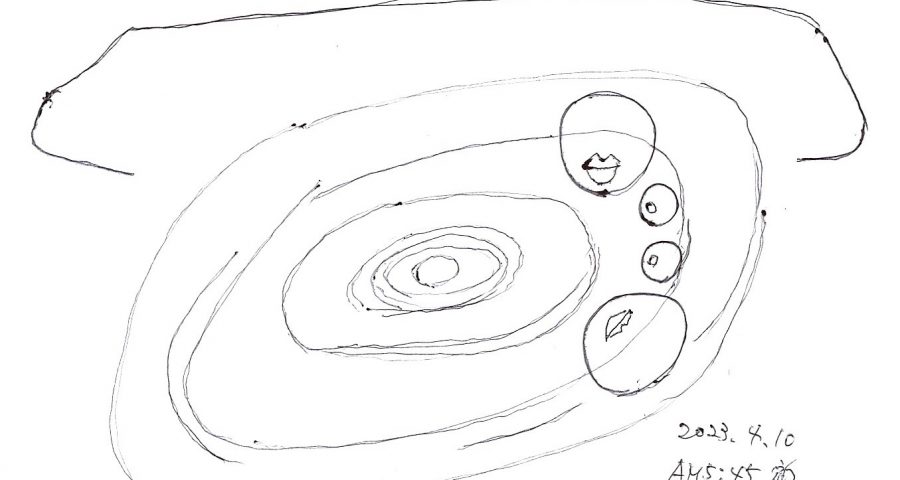

童話の唇をひらいた 反歌 涙が零れる まばたきをする…… *一九八〇年二月十一日と十八日に日記に書かれた言葉。私は三十歳。

月の光がいちめん落書しているこころは悲しい こころは空である 月の飛ぶ庭である 過去も未来もない 暗い穴にじっとうずくまって 消しゴムを離そうともしない もう落書なんて忘れたいから もう誰に見られたくもないから くれない

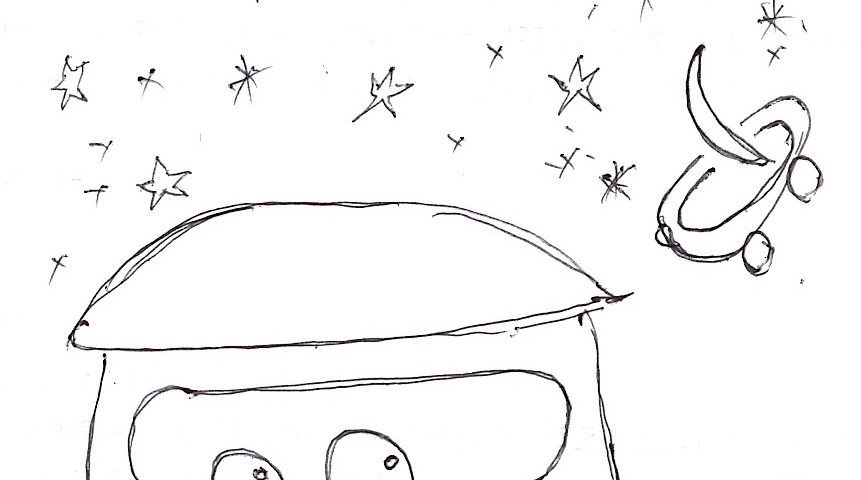

(首のない)子供たちが 黒光りする屋根瓦の先の 春の三日月を じっと見あげている すると夜空の遥か彼方から 黄色い自動車に乗った三日月が ばりばり音をあげて 屋根瓦の上をずっと疾駆してくる ぼ

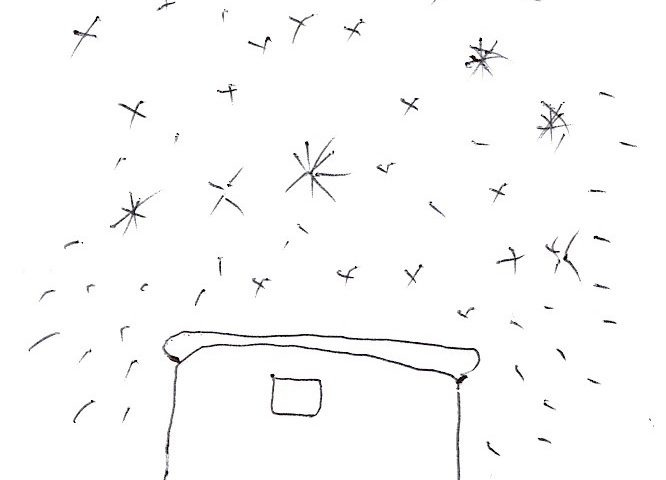

月のひかりの降りそそぐ屋根の下 明るい窓の中から 子供の影絵が歌をうたってくる さっきまで台所の暗い水の底で こつこつまな板を叩いていた手を止めて どうやらおかあさんは六月の夜にふさわしく しんと聴きほれていたらしい 子

空の下から雨が降りしきる初夏の朝 七月の雨のしゃあしゃあ鳴ってる白い線を透して 小さなあぱあとの二階の窓から 街角をずっと曲がりきるまで いつものみっつの有明の星が 手を振っている あれは星だおかあさんと子供たちだ 黒光

去年の十一月十三日、ご近所の友達が歩道を歩いている亀を拾って我が家に届けてくれました。友達は私が亀を飼っているのを知っていましたから。私は飼い主がわかるまで預かることにしました。チラシを作って三カ所、掲示板に張り、また

昼のがらす窓をたたくものと 夜のがらす窓をたたいているものとは 過ぎさりゆく中指のものがたりである ちりひとつなく磨かれた つめあと まんまるく まん月に折られた かんせつ がらす窓にもましてとうめいな はだいろ 昼と夜

不図見れば 畳の上に 我が死体 不図見れば 庭木に吊られて おのが首 なんとなく 写真の我れを 焼きすてる *一九七七年二月十三日、私が二十七歳の作品。日記帳に書か

夢の中に 死体が ころがっていた おぱあるの 手のひらが 撒き散らされていた 目はつぶれ…… 頭の中で 月が踊っていた あたしを打ち砕いてくださいと 足が 少しはためいた &nb

この詩人は、大学在学中を除いてほとんど相模原に住んでいる、エッセイにそう書かれていた(本書133頁下段最終連)。大きな移動をしないでひとつの地に根ざして住まいしているから、思い出深い近くの山や川を綺麗に丁寧に描いている