きょうの芦屋浜はゴミが多かった。大変な作業になった。ペットボトルやプラスチック容器、弁当箱、ビニール袋類、木片などさまざま。冬より暖かくなれば潮の流れでこうなるのか。あるいは海上投棄物が増えるのだろうか。ただ、浜辺まで

芦屋ビーチクラブ その33

芦屋芸術は詩・小説・文学・音楽・絵画・・・etc 同人誌の発行とWEBでの表現を応援する芸術コミュニティサイトです。

きょうの芦屋浜はゴミが多かった。大変な作業になった。ペットボトルやプラスチック容器、弁当箱、ビニール袋類、木片などさまざま。冬より暖かくなれば潮の流れでこうなるのか。あるいは海上投棄物が増えるのだろうか。ただ、浜辺まで

ダウンロードしてしまった 闇へ落ちた

話の前後は記憶にない 相手がいたのか 自問自答なのか さあ どうだろう けれど鮮明に憶えている 誰かが 待てよ 私だったか 確かにこう言った ね

私が傷つけたのだろうか いや 違う むしろ 私が傷ついたのだった だった

このところ春だというのに寒い日が続き、また、雨がよく降った。 気になることがあった。この気候では冬眠中の亀を起こすことはマズイんじゃないか。もう少し春らしくないと。 今週の水曜日は晴れで暖かくなる予報だった。それ以

最近 笑って 死んでいけそうな気がしてきた しんしん しりりん しりんしん 死のアイスクリームを しゃぶっているのか

見渡せば やり残していることなんて 何もなかった また 惜しんでくれる人もなかった もとをただせば 自分の意志でこの世にやって来たわけではなかった ただ 明るく見えたり 暗く見えたりした

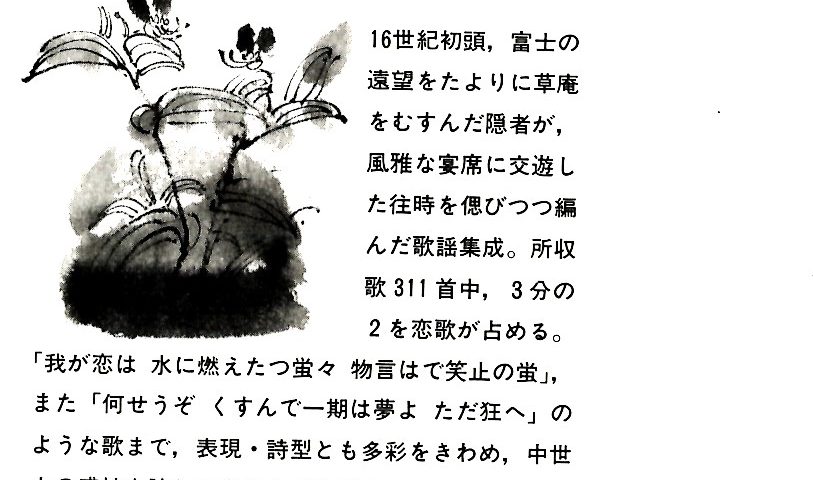

以前、といってもずいぶん昔の話だが、この本を買って読んだ記憶がある。途中まで読んで投げ出した。 本棚を覗いて、読み残してしまった、最近、そんな思いがした。おそらく半年近く前に再読した「宗長日記」が影響しているのだろ

浮かばれないものは 沈んでいく おぼれ 水底で くずれ ドロドロに つぶれて 肌色の油になって ふたたび浮かんでいる

コロロン オロロン ポテッチャン 虫が出た 尻が出た スルッコン イヤッコン トコロてんてん トコロデン 鼻 が出た 花水 が出た ツキッテン 月 が出た ナニッテ

何故この子と知りあったのだろう。不思議だった。彼なりにあれこれ考えては見たが、今となっては運命の出会いだ、何か縁があったのだ、そう思う以外に手立てはなかった。結局、いくら考えても無駄骨に過ぎなかった。無駄な時間だった。

夜中に雷で目が覚めた 天井に火花が走っていた パチパチ 音がした うるさくってしかたない もう眠れなかった おまけに 揺れた ユラユラ 壁が歌っていた 何かが倒れた ドタリン 玉が二個 転がっていた コロリン 天井 壁

深夜、対向一車線の路上を走る乗用車の運転席側の後部座席に彼は座り、隣に妻がいた。 前方にずいぶん古ぼけたダイハツのミゼットに似た三輪自動車がとろとろと運転している。この車はもう何十年も昔に生産中止になっているはずだ。

ごめんね という声が 聞こえた あとは 静かだった 闇だけが流れていた しばらくして 聞こえた? という声が 聞こえた

イヤで この世を 去ったわけではなし いずれ あの世で 松虫 ならば 逢えるかも

十年間 同じところを 行ったり来たりしながら きょうも 暮れていく どうしたらいいんだろう

あいにく空を雲が覆っていた。きょうは昼過ぎから夕方まで小雨が降る、そんな天気予報だった。 八時ごろから芦屋浜の雑草抜きを始めた。曇っていても寒くはなかった。春になっていた。だが、これも予報によるが、あす月曜日から少し

もうそろそろか 彼はかなづちを握りしめた

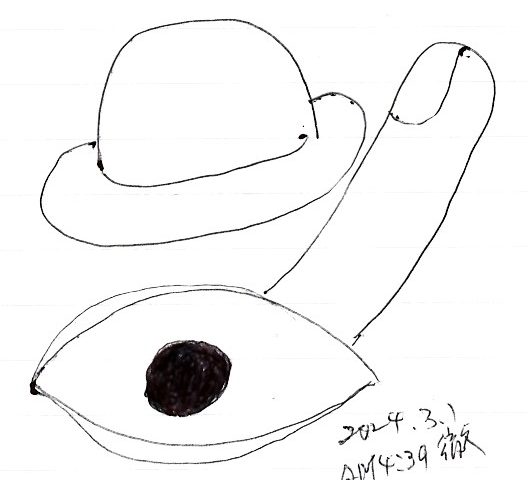

こんな個人詩誌を読んだ。 後藤光治個人詩誌「アビラ」17号 編集発行/後藤光治 2024年3月1日発行 全体の流れは従来通り、巻頭に「ロラン語録」が掲げられていた。次に著者の<詩作品>六

なにもかもかみあわなかった 入歯だった

今夜は 誰にも会わなかった 空缶が 一個 無音で 闇の中を 転がっていた

あの女の破片が印刷されて散らばっていた。いったいこれは何という風呂敷だろう。五十センチ角ぐらいで肌色の一枚だと思っていたが、見る見るうちに拡がり、夜空が肌色になっていくのだった。拡大する風呂敷を追いかけながら、印刷され

永井ますみさんから詩誌が送られてきた。 「現代詩神戸」284号 編集/今猿人・神仙寺妙・永井ますみ 2024年3月10日発行 十八人の作家が21篇の詩を発表している。また、永井ますみが今猿

スポーツカーに乗った男が猛スピードで薄汚れた鉄骨ALC造三階建の建物の壁を駆け上がり屋上の辺りで爆発、炎上している。数秒たつかたたぬか、もう一台やって来て、やはり壁を駆け上がり屋上辺りで爆発・炎上している。こんな狂気が

永井ますみさんから詩誌が送られてきた。 「リヴィエール」193 発行所/正岡洋夫 2024年3月15日発行 12人の作家の詩14編、6人の作家のエッセイ6篇で構成されている。 中でも、

羊肉を食べると 羊が痛い痛いって泣いていた

きょうはちょっと寝坊して五時前に起きた。短詩を一篇書いた。後ほど挿絵を描いて「芦屋芸術」のブログに午前中には発表する。 六時になって家事を始めた。朝食の準備や花の水替え、庭の掃除など。八時十分前に家を出た。芦屋浜に向

もうすぐ 「」(かぎかっこ)がやって来て あなたはその中で閉じられる 今まで 夢中になって書いてきた あなたの文章が そこで終わる

縁あってこの本を手にした。しかし、縁とはいっても、限りない偶然の果て、この本を開いていた。 「似たような話」 松村信人著 思潮社 2018年10月1日発行 これも偶然だったが、著者と私は

彼は一日二個のゆで卵を食べている 朝 一個 昼 一個 十年前 妻を喪ってから 毎日 朝と昼を自分で作っている 夜はいつも外食だが だから 一日二個の卵の殻をむく 十年一日の如し きょうまで七千

十年間 あの世で待っている人がいる こんなことを確認していた つまり 毎日 あの人で 明けて あの人で 暮れた 不思議だと思った つくづく そう思った この十年間

きょうは一日、老朽化した柵を探し歩いた。事が起きてからでは遅い。第一ホール第一打席のティーグラウンドの北側の柵がグラグラしていた。それを発見したため、彼はすべての柵を確認しなければならない、そんな信念を抱いて歩き続けた

きょうまで追いたてられて生きてきた。朝、インスタントコーヒーをすすりながら、仕事に出かけるまでのわずかなひとときを、こんな思いに彼はひたっていた。 いったい何に追いたてられてきたのだろうか。借金取りだろうか。待てよ。

どうしようもなかった。体が風船になってぷくぷく膨らみきっていた。頭の中でいろんな言葉がどんどん走っていた。走るなと叫んでも、走り続けるのだった。だからどうしようもなかった。彼は自分に言い聞かせていた。頭の中からいくらで

期待が外れてしまった。あなたはお化けになって帰ってくれなかった。仕方なかった。彼はツマラナイ日々をツマラナイ本を読んだりツマラナイ詩を書いたりして暮らしている。 そうだ。何もかも仕方なかった。ツマリ、ツマラなかった。

なんの変哲もない話をしよう。 ある女性と食事を共にした後、駅の改札口で別れた。スマホで時間を見たらまだ九時過ぎだったため、このまま帰宅するつもりだったが心がわずかに揺らいでしまった。何故かこのまま帰ってしまうのが心

私はいつも我が家の庭に八年前に亡くなった愛犬ジャックの形見、彼の食事用のステンレスの円形容器に水を満たして、鳥たちの水飲み場のために木製の棚を作り、その上に置いている。そして毎朝食器をキレイに洗って水を入れ替えている。

原因は不明だった。ウイルス性のものが全身を覆っているのだろうか。 この症状を痛みだといえばいいのか。苦しみなのか。それとも悲しみと痒みが交錯している、そう表現すればいいのだろうか。 ウイルスから身を守るため、まはだ

見えなかった 気づかなかった 何度もすれ違いながら 背中を向けて歩いてたんだろうか そのたびに用事が出来てたんだ 玄関に帽子を置き忘れたりして まったく容赦しなかったな あなたが