Ⅰ ふたつの花瓶を 水洗いして 花を飾っている Ⅱ ふたつの花瓶の間に えっちゃんの骨壺が置いてある 十二年間

毎朝

芦屋芸術は詩・小説・文学・音楽・絵画・・・etc 同人誌の発行とWEBでの表現を応援する芸術コミュニティサイトです。

Ⅰ ふたつの花瓶を 水洗いして 花を飾っている Ⅱ ふたつの花瓶の間に えっちゃんの骨壺が置いてある 十二年間

後藤光治さんから送っていただいた詩誌を読んだ。 詩誌「アビラ」25号 編集発行/後藤光治 2026年3月1日発行 全体の構成はこうなっている。 まず巻頭に「ロラン語録」。ロマン・ロラン

三月一日。日曜日。朝。 もちろん、私は芦屋浜のゴミ拾い、雑草を抜き続けた。 きょうは、浜の北側、東端と西端を繋ぐ堤防の下の辺り、ゴミが多くて、驚いた。そうか。少し暖かくなってきたので、浜に来て遊ぶ人が増えて来たのだ

朝、ベッドの上で目覚めた時、浮沈という言葉がひらめいた。 浮いたり、沈んだり。そして、きょうは、「沈」の方だった。心が沈んでいた。 確かに昨夜、いつものスナックでかなりウイスキーの杯を傾けてしまったが、帰宅したのは

あたし 水が好きなの あのね まだ三歳だったよ うん だから 洗濯機の水 のぞいてたの お馬鹿さんね 気がついたら 洗濯機の中で 泳いで 失神 目覚めたら 病院 命 瀬戸際だった でも あた

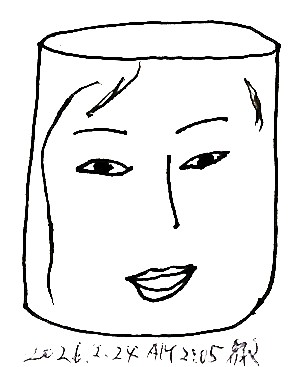

今夜もダイニングの片隅で正座して、腕組みして、首をかしげていた。つまり、ボクにはよくわからないが、どうだろう、紙に書いた文字や絵、ネットに浮かんだ画面、そこにはブログに投稿した自作の文章や絵が並んでいるのだが、こんなの

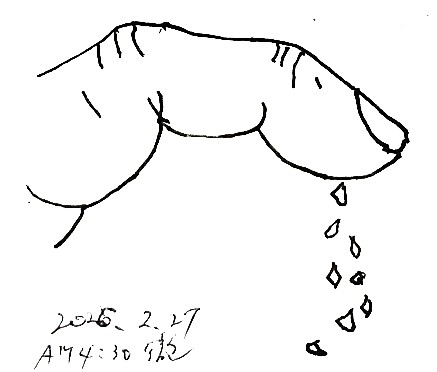

腐ったものを全部、吐き出したい。私もそんな年齢になっていた。愛しあった女を喪ってそろそろ十二年になるのか。七十五も超えてしまって。節々が痛みを覚えるばかりではなく、その周辺が腐り始めて来たらしい。腐肉を除去する手術をす

てのひらには なにもないが ポケットには すこしだけ ある まだ すこしだけ だけど あの 夜 が

現実と妄想がまだら模様を描いて作品が完成されていく。 そんな作品が好き、こうした傾向の人にはこの本をお勧めする。 「パニッツァ全集 Ⅰ」 オスカル・パニッツァ著 種村季弘訳 筑摩書房 1991年7月2

春になった。 芦屋浜のゴミや雑草を抜いていると、少し汗ばんでくる。 それ以上に、冬よりも濃い青空が雲ひとつない空を覆い尽くしている。おそらく、冬の青空よりも春のそれの方が色が濃いのではないだろうか。気温もあがってい

人さまざま、私は晩年、この言葉の由来するところを痛切に感じている。 こんな感情を余生で、心の底で、そっと、大切にして、この世を渡り過ぎていこうとしている。 そもそも私の場合、妻との四十三年間、恋人のまま、つまり愛し

いかに書き尽くしても この悲しみをぬぐい去ることはできない 昼間から焼酎のお湯割りに輪切りのレモンをのせた

何が光っているのかわからなかった。ダイヤモンドではないのは確かだった。なぜって、こんな貧しい我が家に宝石なんて。女っ気もなしに。ましてダイヤモンドが。 だったら、あれは禿げ頭が光ったのだろうか。いや、そうじゃあるまい

芦屋芸術二十五号が出来ました。今年最初の発行です。 内容は以下の通り。 contents <招待作品> いつきの物語

鼻の根元が腐っているのじゃないか、こんな些細なことで思い悩む日が続いていた。 日が経つにつれ、このままほうっておいたら、取り返しがつかなくなって、鼻が崩れ落ちてしまうのではないか。鼻が崩れ落ちたらいったいどうなるのだ

ずいぶん昔の話だが、この作家がイイネ、そう思ったときがあった。奇妙な作家だ、そんな印象が今でも残っている。 「黄金仮面の王」 マルセル・シュオブ著 大濱甫訳 国書刊行会 1984年8月25日初版第一刷

日曜日。朝八時。芦屋浜のゴミ拾いと雑草を抜きながら、東北端の堤防の階段付近から西北端に向かっていた。 西北端で、そこはまだ雑草が残っているので、しゃがみこんで作業を始めた。おそらく二十分余りか、雑草を抜く手を止め、そ

夜、二軒以上を回ると帰宅は午前二時前後になってしまう。昨夜は一軒で引き揚げた。こんな時の帰宅はいつも午前零時過ぎだった。 私 焼酎、好き? 彼女 ええ。いつも焼酎。 私 ボクも家では焼酎中心で飲んでる。焼

長い間、人混みの隙間を縫ってチョコチョコ飛び跳ねて暮らしていた。十メーター幅くらいのアスファルトの道路を挟んだ商店街のアーケードの下を。 数日だったか、それとも数か月か数年か、いや、数十年

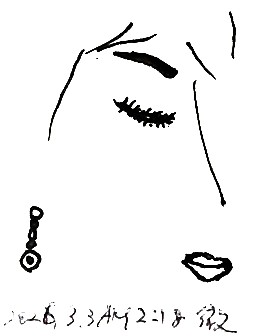

目がつぶれている。こんなことでも、すぐに気づかなかった。もうわからなくなってしまった。これにはきっと理由があるはずだと、ずっと思い続けていたのだけれど。でも、ほんとは目じゃなかった。確かに毎日、ボクは目を酷使していて、

別れた理由は、こうなの。 パワハラもあった。髪の毛、引っぱって、さすがに顔までは殴らなかったけど、体のあちらこちら、殴ったりした。子供たちの前でも。次男や三男は憶えてないけど、長男が高校生になった時、別れた父親のこと

鍵を失くしてから私はずっと自宅に入っていない。また、鍵を持たないニンゲンは入れないものとばかり思っていた。なぜって、居住者なら必ず鍵を持っているはずじゃないか。鍵を持っていない人間は不審者ではないだろうか。そんな葛藤が

いまは海を海として見ている 山を山として見ている 山と海に挟まれた 通いなれた散歩道 あの頃はそうじゃなかった 山も海も見てはしなかった あなたを見ていた

きょうの日曜日は、芦屋ビーチクラブを休んだ。確かに昨夜飲み過ぎて、帰宅したのはきょうの午前一時を過ぎてしまった。しかし、寝不足が芦屋浜のゴミ拾いを休んだ理由ではなかった。 きょうは午前九時半から文学の会があり、それに

きのうも芦屋の夜の町を歩き、帰宅したのはきょう、午前零時過ぎ。 七時に起きて、家事を始めたが、スズメたちのことが気になって、ダイニングのシャッターをあげガラス戸を開けたら……もう彼等はウッドデッキの手すりで待っている

牧田榮子さんから詩集が送られてきた。 「夕焼けもせずに」 牧田榮子著 澪標 2025年12月31日発行 この詩集は三部で構成されている。巻頭詩一篇、<Ⅰ>に十一篇、<Ⅱ>に十篇、<Ⅲ>に

すべてが終わっていくということは、どういうことなんだろう。 終日、そのことについて考え続けていた。なんの成果も得られなかったが。 窓の外はもうたそがれていた。 今夜は、焼酎のお湯

マユロン 別れた理由、こないだお話ししたわね。パワハラの恐怖の物語。 だからわたし、もう男の人が愛せないの。二十歳前後でしょっちゅう殴られたから。 これをトラウマってゆうのかしら。どうだろう。…… M マユ

ひとりの女と 黒い犬が 浜辺に立っていた ひとりの女が 海に向かって投げたボールを 黒い犬が口にくわえて 彼女の手にもどした そんな昔の記憶が彼にはあった *写真は

何度も これで最後にするからと 言い続けてきた 君のことを書くのは これで最後にするからと

きょうはめずらしく芦屋浜の西側の雑草のお相手はそこそこにして、東側の堤防沿いの雑草を抜いてみたりした。なぜか、あてもなく、あちらこちら浜をうろついて。おそらく、心が乱れているのだろう。 脳裏も乱れて、さまざまな思いが

朝八時ごろ、ダイニングのガラス戸越しに見ると、ウッドデッキの手すりにスズメたちが止まっている。朝ごはんを待っている。そんな彼らの姿を私はスマホに収めた。 木曜日、金曜日と夜遊びをしていた。誰のせいでもな

M リカちゃん、最近ネットでも頻尿の話題が出てるだろう。ボクはね、ボクなりに解決したんだよ。 リカ ヘエー。教えて。参考にするわ。 M 例えばトイレがなくってモヨオシタ時、困るじゃないか。ちょ

誰かいたのかもしれない。気配だけはした。 さまざまな顔が脳裏に流れては、消えていた。 だが、この気配は彼等の顔ではなかった。 では、いったい、誰の顔だろうか。見えない顔。だったら、自分の顔じゃないか

透明で 激しい物質 下半身から 唇へ 炎上して まつ毛が 濡れている

もう何度もあなたに いや あなたって 言ったって 言葉の綾で つまり なんだな この自分自身に語り続けてきたんだが そうじゃないか けっして心ではない 体だ 体が消えるからこんなに痛いほど悲しいのだ 結局

「芦屋芸術」二十五号の編集・校正が終わりました。あとはPDFに変換して、いつもお願いしているコーシン出版で印刷・製本していただくだけです。三月一日発行です。 本号の内容は以下の通りです。奥付も入れて204頁です。

昨夜は満を持して待機していた。 夜の街を歩かず、おとなしくしていたのだった。 それはもちろん、きょう、日曜日、朝の芦屋浜へ出かけるためだった。言うまでもなく、浜のゴミを拾うために。 しかし、雪だった。かなり強く降

朝九時過ぎ、一階のダイニングからリビングへ、そして寝室へとシャッターをあげていくと、スズメたちが眼前を飛び交ったりして、空中を夢中で飛び回ったりして、朝ごはんの催促。 というのも、昨夜、習癖にまでなったスナックで酒を

死ぬまで 可愛かった

滑り落ちていくのではないだろうか。これといった理由もわからないけれど。だったら、誰かが仕組んだ罠かもしれないが。それならそれなりに理由があるはずだ。罠を仕掛けるなら、それなりの理由が。それは特定できるのだろうか。いや。

陽のあたる斜面を歩いていた いちめん 光っていた 光の中に 耳が浮かんでいた 左耳か 右耳か それはわからなかった わからないけど 耳なのは確かだった

永井ますみさんから詩誌が送られてきた。 「リヴィエール」204 発行所/正岡洋夫 2026年1月15日発行 この詩誌は十五人の詩人が十七篇の詩作品、また、エッセイを九篇、小田悦子さんの追

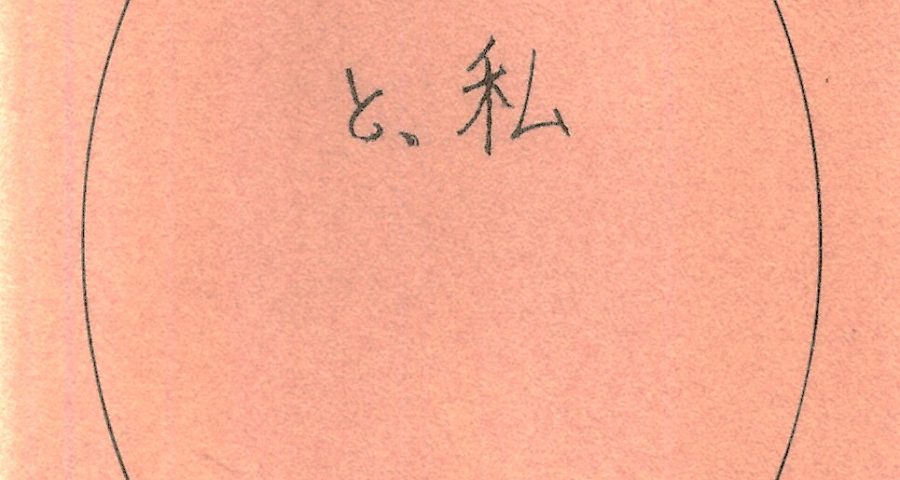

こんな詩集を読んだ。 「と、私」 スミレ著 発行/本のおうち 2025年7月7日初版第1刷発行 この詩集は、四章に分かれていて、「母」の章に7篇、「父」の章に4篇、「祖父」の章に8篇、「

きのう、きょうと春が近づいた、ついそう思ってしまうくらい穏やかな日が続いている。けれど予報では火曜日から寒気がやって来る、すると、どうやら、やはりまだ冬なのか。 昨夜はどこにも行かず、飲み歩かず、自粛し

やはり古い歌ばかり唄っていた。まあ、古いといっても、戦後の昭和の歌、私と同時代の歌だが。 いつも金曜日の夜に通っているスナックで、ママの友達が京都から来ていて、私の左隣のカウンター席に座っ

やっと悲しいと少し思えるようになった 悲しくなるために十年余りかかってしまった

リードを持って歩いていたのは 確かだった だが いったい どんな犬を連れて 歩いていたのか 不明だった どうしてだろう 目を凝らして見つめ続けたが リードの先は 誰もいない 何もない 透明な空間 そればかり

M 左足首を骨折して、ちょうど二か月だね。 マユ そう、きょうでちょうど二か月。 M 具合どう? マユ 初診の時、二か月で治るはずだった。固定しないで、湿布だけになると。 そんな

冬の真昼 芦屋浜に出て 海の前に立っていた ことし 七月十九日 えっちゃんの 十三回忌まで 彼女に捧げるステキな詩がたくさん書けますよう 祈っていた でも いったい 何に向かってボクは祈ってい