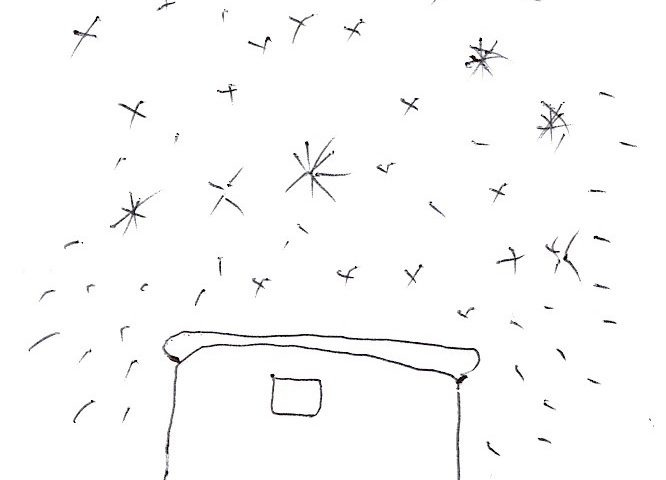

月のひかりの降りそそぐ屋根の下

明るい窓の中から

子供の影絵が歌をうたってくる

さっきまで台所の暗い水の底で

こつこつまな板を叩いていた手を止めて

どうやらおかあさんは六月の夜にふさわしく

しんと聴きほれていたらしい

子供はひとりかいやふたりだ

すると急ににぎわしくなって

これは何んという星あれは何んという星

かえるの歌やら森の歌やら遠い旅芸人の歌やら

おまけに古めかしい物語の主人公まで飛び出してきて

四角い窓からアスファルトの道へ駆け抜けていく

もうじき仕事を終えたおとうさんの影絵も足音を

こつこつ響かせながら帰ってくる頃だ

子供たちの夢の歌が

水脈のようにひとすじ運ばれてゆく

夜の道を

*一九七九年六月十日、日記帳に書いていた詩。私は三十歳だった。