死者の霊と交わることが出来るという触れ込みに興味を覚え、彼はその会に参加した。申し込みはネットで受け付けていたが抽選で十名ということもあって、まさか参加出来るなんて思いもしなかった。忘れていたころ、案内状が来た。

ビルの八階にある会議室が会場だった。入室すると誰もいない。六畳くらいの部屋の中央にテーブルが一つ、それを挟んで二脚の椅子が置いてあるだけだった。午後八時からということだったが、少し早く来てしまった。まだ十分前だった。とりあえず椅子に座って彼は待つことにした。

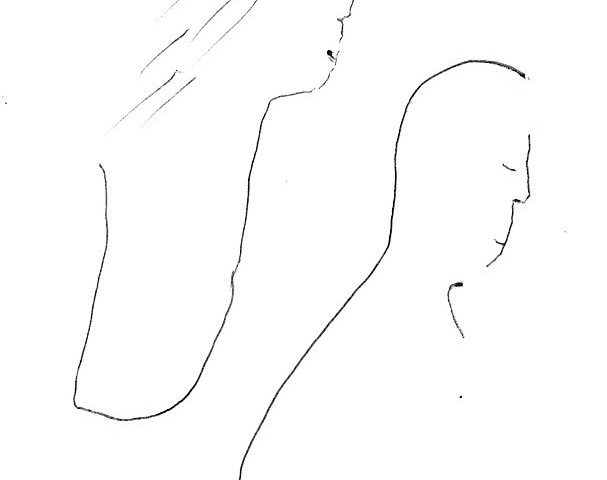

ちょうど八時きっかし、ドアが開いて、女性が一人入って来た。彼女はテーブルをはさんで椅子に座り、彼と対面した。素顔がわからないくらいの厚化粧。一見無表情に見えたが、それは誤りだった。じっと見つめる彼女のまなざしから何故か心を蠱惑する波動が迫ってきて、彼の欲情が揺らめき始めているのを覚えなくもなかった。そのうえ、黒いジーンズの上に薄い紫色のブラウスを着て、ほとんど肌まで透けそうなくらいの姿態、彼女の妖しい波動から身をそらすように彼は目を膝に落とした。

「あなたの心の奥底まですべてわたしには見えています」

「参加者は私だけですか」

「もちろん、そうです。霊と交わるためには、マンツーマンでなければなりません。集団では不可能です。わたしの霊気をすべてあなたへ注ぎ込むためには、必ず一対一で応答しなければなりません」

「あなたのような魅力的な人が霊能者なのですか。私にはとても信じられません」

そんな彼の言葉を一切無視して、彼女はこう続けた。

「あなたは今から死の川を渡らなければなりません。対岸で恋しい人が待っています」

そういうと彼女は立ち上がって、彼の背後に回った。化粧と香水の匂いに酔いしれ彼女の体のぬくもりさえ背中に伝わって彼の全身を熱い気配が走りぬけた。どうしていいか頭が混乱して両手がぷるぷる震えているのがわかった。その時、いきなり黒い厚手の布で作った目隠しをされて、何かストローのようなものを右の鼻の穴に突っ込まれた。濃厚な甘く爛れた匂いがした。脳がしびれ、心の底から不思議な快感が噴きあげ、全身が波打っていた。これ以上もう耐えきれなくなって、彼はあえぎ始め、呼吸が乱れてきた。耳もとに波の音がして、体が前後左右にいつまでも揺らめき続けていた。どれくらいの時間がたったのか、彼にはもはや見当もつかなかった。

いつしか波の音が消え、揺らめきも消えていた。穏やかな無音の世界で彼は椅子に座っていた。左肩の側には九年前に亡くなった妻が立っていた。だが、腰から下はなかった。胴体から上だけが宙に浮いていた。