私は東京を歩いていた。東京、しかしこの言葉はあまりにも広大な地域を指示しているので、いったいどのあたりだったか、それを明らかにしなければ無責任のそしりを免れまい。確かにそうではあるが、田舎者の私には不明だ、そう言い訳する他にすべはなかった。

右手にも左手にもズウーッと灰色のビルディングが連なっていた。これは東京だ、私は直感した。前方はズンズン奥まっていく仄白んだ巨大な廊下だった。

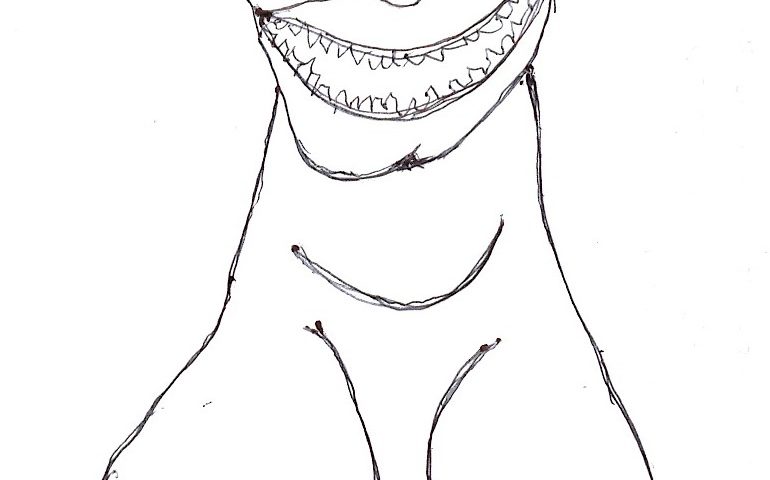

あれはゴジラだろうか。前方からズッタ・バッタ・ズッタ・ドッタ、大きな足音を立ててゴジラの風貌をした男が迫ってきた。背丈は三メートルくらいあったが、尻尾はなかった。これが東京の実態だろうか。あっけにとられて、ビクビクしてうつむいて歩いたため、彼の腰のあたりと私の肩がぶつかりそうになった。これはまずい、叱られるんじゃないか、胸をハラハラさせながら黙って通り過ぎようとした。

「ちょっと待て」

やはりこう来た。顔をつぶされたと言わんばかりに、ゴジラは居丈高になった。

「こっちへ来い」

すぐに田舎へ帰ろうと思った。しかしすでに催眠状態になって強制されるがまま、彼の背中の後ろで縮こまってついていった。あたりは繁華街だったのだろう。あちらこちらの屋上から群衆がおしゃべりしながら木の実のようにパラパラ降っていた。だがやはり東京だった。何が起こるかわからない大都市だった。角を曲がると、森に出ていた。

やっと私は田舎者だったことを思い出し、東京の中心にこんな森があるのをいぶかしく思った。ハッキリ断言できそうにもないけれど、ひょっとしたらここは東京ではないのかもしれない、薄気味悪くてたまらなくなってしまった。それでもゴジラは平気でズッタ・バッタ・ズッタ・ドッタ森の奥へ入っていく。私は一言、『もう帰りましょうよ。ね、こんなことはみんな冗談ですよね、冗談ですよね』、そう哀願したくて無性に焦り始めたが、なんだか私の方が間違っている気がして言葉にならない。

嵐が来た。膝のあたりまで水につかっていた。けれどもゴジラは相変わらず平気な様子で森の中をビッチャ・バッチャ・ビッチャ・ボッチャ歩いていく。こんなビチャボチャになってしまって、私のような田舎者でももうとても我慢がならなくて、ゴジラの足にしがみついて、

「ねえ、冗談でしょう、ハッキリ言ってくださいよ、こんなことはみんな冗談、悪い冗談に違いないんだ、ねえ、ねえ、早く、早くそう言ってください!」

首のあたりまで水につかっていた。ゴジラははるか遠くで溺れそうになってギャオギャオ悲鳴をあげている。とにかくゴジラからは助かったけれど、ゴジラよりもっといけない。ここは大洪水だった。私は喜んでいいのか、絶望しなければならないのか。いったい東京とは何だ。わけのわからない水責めに苛まれなければならなかった。水は鼻のあたりでピタピタしている。もうダメだ。最後の力を振り絞って立ち泳ぎしながら、自分やあのゴジラの馬鹿さ加減に思わず男泣きに泣いていた。