すべては体内へ復帰する こんな一行が頭に閃いた わたしはこの歳になって もう冗談なんて言うつもりなどさらさらない 晩年はとても生真面目に生きていたい ところで さらに閃光が頭の中を駆け抜け 二行の言葉の足

体内回帰説

芦屋芸術は詩・小説・文学・音楽・絵画・・・etc 同人誌の発行とWEBでの表現を応援する芸術コミュニティサイトです。

すべては体内へ復帰する こんな一行が頭に閃いた わたしはこの歳になって もう冗談なんて言うつもりなどさらさらない 晩年はとても生真面目に生きていたい ところで さらに閃光が頭の中を駆け抜け 二行の言葉の足

こんな詩集を出版しました。今回は「芦屋芸術」からではなく、縁あって「澪標」から出版しました。 「錯乱詩集 一日、一詩。」 山下徹著 出版社/澪標 発行日/2024年4月20日

そうだったか 知らなかった 恋は体内をかけめぐるんだ いいじゃんか 体内があなたの夢でいっぱい それが恋だ! 私も制覇された一人だ

先週の日曜日は雨天で芦屋ビーチクラブの活動は中止。きょうは四月最後の日曜日。目を見張るような快晴だった。朝八時前から浜へ向かった。 気温が上昇しているのが肌身に感じられた。清掃作業を続けていると、半袖シャツだが、汗が

夕方、また「正夢」で落ち合った。雨が降る平日で、ほとんど客は見えなかった。高齢の男性が一人、カウンターで酒を飲みながら小皿からシメサバを箸でつまんでいる。 「奥の座敷を使っていいよ」 ママの言葉に甘えて、カウンターと

頭の中は さざ波が ふいに 荒波に変わるように 二片 三片 の言葉が 突然密集して荒れ騒ぐ ホラ 詩がやって来た 急げ いますぐだ それを書け! 一度チャンスを逃したら あとは

われわれはあれこれ体内に吸収しているだけではない。多数のものを放射して生存している。言うまでもなく、こうした論説のごときものを体内から吐き出すのもまた放射現象のひとつである。 行き詰って来ると 放射量は減少する 従っ

十年一日の如しというが、確かにE子が亡くなってこの十年間、中身のない、空虚な日々を過ごしてきた、私にはそう思えて仕方なかった。生活の芯がなかった。ここで敢えて「芯」という言葉を使ってみたが、それは生活を支える楽しい行為

そういうわけで、同じ趣味で知りあった者同士の飲み会で彼女と出会うまで、繰り返しになるが、私は女性と触れ合うなんて及びもつかなかった。初めて二人で飲んだあの夜以来、二日か三日おきには甘いささやきに近い言葉をラインに書き込

同じ屋根の下で暮らしたE子を喪ってもうすぐ十年になる。この十年間、私は女性と触れ合うことが出来なかった。腕を組んだり、肩を抱いて歩くことさえできなかった。おそらく四十三年間愛しあったE子の記憶が心の奥に住んでいて、他の

もうずいぶん昔の話になるが、この本をざっと読んだ記憶がある。だが中身はすっかり忘れている。何故か、もう一度読んでみようと思った。 「娘たちの学校」 M・ミオ―&J・ランジュ著 菅原孝雄訳 ペヨト

けさ八時半ごろから亀の池の掃除をした。冬眠から目覚めて二十四日目。掃除をしている間中、庭で遊んでいたが、動きはかなり良くなっている。また、去年の私を少し思い出したのか、じっと見つめ、ゆっくり近づいてきた。

四人の飲み会だった。女性一人に男性三人。その三人の中の一人が私。何をオシャベリしたのか皆目思い出せない。そもそも飲み会ってそんなものだろう。他愛ないオシャベリをして、夢中になって、盛り上がって、三々五々、お別れするのだ

あれは確か二年前の八月ではなかったか。真昼の炎天下、芦屋の浜をさまよい歩き、毎日海を見つめて暮らしていた。すべてがキラキラ光っていた。空も海も砂浜も私の体も全体が共振し反射し震えていた。頭の中まで光があふれていた。あな

何が浮かんでいるのか、わからなかった。何かだ、彼は独り言ちた、何かが浮かんでいるに違いない。 流木だろうか。まさか。頭の中に流木が浮かぶだろうか。そんなはずはない。もっと柔らかいものだ。だって、もし流木ならば頭の皮を

こんな詩誌を読んだ。 寄稿文芸誌「KAIGA」No125 編集発行人 原口健次/発行所 グループ絵画 2024年3月31日発行 全体は四人の作家、十篇の詩で構成されている。執筆者は前号と

もう寒い日は来ないだろう 秋まで この厚手のズボンも 洗おうと思う 冬ものをきれいさっぱり洗濯機に入れて 物干しに干そうと思う きょう 春を迎えようと思う もう少し 生きてみようと思う

きょうのお昼、亀さんの池の掃除をしました。先月二十七日に冬眠から目覚めて、ちょうど十五日目。半月間、無事でした。 まだ空気は冷たく、ご飯はほとんど食べません。これから暑くなっていくときっと食欲も旺盛になるでしょう。

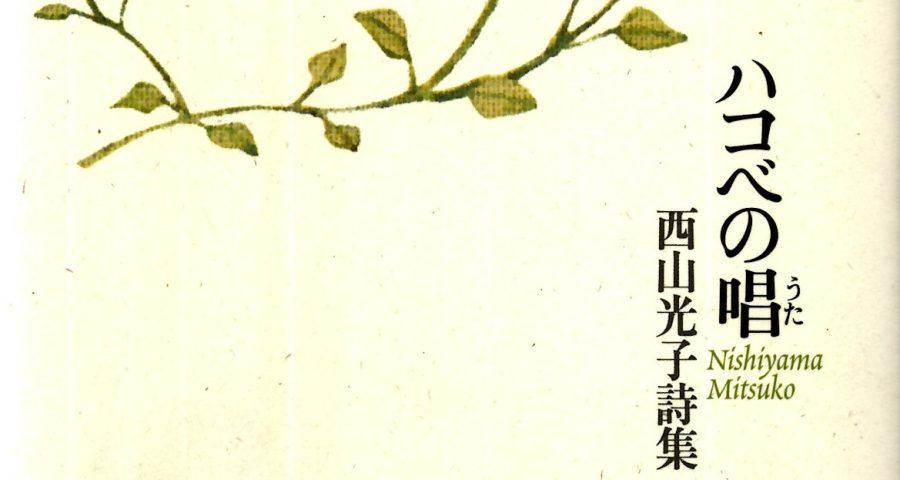

春の七草のひとつ、ハコベは小さな白い星の形をした花を咲かせる。可憐な花。この花の名を題にした詩集がある。 「ハコベの唄(うた)」 西山光子著 澪標 2024年3月31日発行 名は体を表す

優しくされたら うれしくて ヘイ 冷たくされたら かなしくて ヘイヘイ 雨ざらしの下で 生きてるんだもん ヒョッコン 腹ペコのままで 泣いてるんだもん ヒョコヒョコ あおむいたまま 倒れていく

いまから思えば、ほとんど心の奥底からほとばしりでた叫びに近い文章ではなかったか。私が知っていた彼。私より七八歳年長だった彼。もう六十年近い昔の話だが。その彼が遺した文章、まだ十代半ばだった私はそれをむさぼるように読んだ

四月八日。夕暮れ、雨の中を散歩した。きのうに続きまだ満開の桜も雨に濡れていた。木の下は花びらが散り始めていた。このまま夜の雨に打たれて、あすの朝は姿を変えているのだろうか。 雨に打たれた花びら あなたもこう

暖かくなってきた。午前八時過ぎ、芦屋浜に出た。リーダーの中村さんにきょうは不参加の旨口頭で伝えた。「ヤマシタさん、ボランティアですから、無理しなくていいですよ」 午前十一時から友人が出した本の出版記念会。二次会があっ

きょうはどうしても行こうと思っていた。十年前まで、もうこの世にいない悦子と愛犬ジャックと三人で花の下を歩いたキャナルパークへ。 思った通り、あの時のようにまた花は満開だった。ただあの時と違っているのは、ひとりで歩いて

五十年後の話になるが、そのころ日本でもテロが年に二回ないし三回発生し、やがてテロがテロを呼んだ。あちらこちらで頻発して、百年後には廃墟だった。もちろん言うまでもなく、これは日本だけの現象ではなく世界の隅々にまで拡散して

微熱、咳、喉の痛み。これらによっておとついは悩まされた。仕事も休んで一日中寝ていた。といってベッドに寝転んでばかりいたわけではなく、それなりに家事もやっている。食事も自分で作っている。午前三時ごろ起きて作品を一篇完成さ

きのうは久しぶりに会社を休んだ。意識が半ば朦朧状態だった。一日中寝ていた。 風邪気味なのだろう。微熱があり、咳込み、喉が痛い。また、二三週間前から右顎の関節か筋のあたりか、痛くてつらい。何もしなければ痛くはないが、食

深夜の町を彼はさ迷い歩かなければならなかった。二人の男に追跡されながら、疲れ切った彼女を引きずるようにして路地裏を迷走するのだった。 彼女、とりあえずE子とでもしておくが、日本国内で或る事情があって彼等はカンボジアで

今夜は眠れなかった 好きだった女の夢を見て ベッドで寝ころんでいた 点々とした いや 間違った 転々だった だが決して夢の女ではなかった 思い出だった 一時 彼のワイフだったから つまり この「だった」は過去形だった 過

崩れていく もう虫一匹いない チリひとつない 無音で 無抵抗のままで ことの次第はこうだった…… ……人の形をした 緑色の汁があらわれ やがて紫の泡になり 乳色の薄い膜になって 消えた あれは

きょうの芦屋浜はゴミが多かった。大変な作業になった。ペットボトルやプラスチック容器、弁当箱、ビニール袋類、木片などさまざま。冬より暖かくなれば潮の流れでこうなるのか。あるいは海上投棄物が増えるのだろうか。ただ、浜辺まで

ダウンロードしてしまった 闇へ落ちた

話の前後は記憶にない 相手がいたのか 自問自答なのか さあ どうだろう けれど鮮明に憶えている 誰かが 待てよ 私だったか 確かにこう言った ね

私が傷つけたのだろうか いや 違う むしろ 私が傷ついたのだった だった

このところ春だというのに寒い日が続き、また、雨がよく降った。 気になることがあった。この気候では冬眠中の亀を起こすことはマズイんじゃないか。もう少し春らしくないと。 今週の水曜日は晴れで暖かくなる予報だった。それ以

最近 笑って 死んでいけそうな気がしてきた しんしん しりりん しりんしん 死のアイスクリームを しゃぶっているのか

見渡せば やり残していることなんて 何もなかった また 惜しんでくれる人もなかった もとをただせば 自分の意志でこの世にやって来たわけではなかった ただ 明るく見えたり 暗く見えたりした

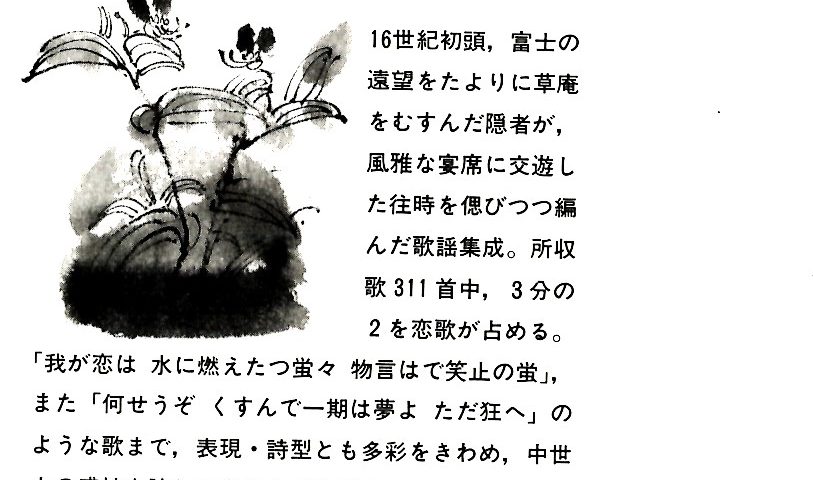

以前、といってもずいぶん昔の話だが、この本を買って読んだ記憶がある。途中まで読んで投げ出した。 本棚を覗いて、読み残してしまった、最近、そんな思いがした。おそらく半年近く前に再読した「宗長日記」が影響しているのだろ

浮かばれないものは 沈んでいく おぼれ 水底で くずれ ドロドロに つぶれて 肌色の油になって ふたたび浮かんでいる

コロロン オロロン ポテッチャン 虫が出た 尻が出た スルッコン イヤッコン トコロてんてん トコロデン 鼻 が出た 花水 が出た ツキッテン 月 が出た ナニッテ

何故この子と知りあったのだろう。不思議だった。彼なりにあれこれ考えては見たが、今となっては運命の出会いだ、何か縁があったのだ、そう思う以外に手立てはなかった。結局、いくら考えても無駄骨に過ぎなかった。無駄な時間だった。

夜中に雷で目が覚めた 天井に火花が走っていた パチパチ 音がした うるさくってしかたない もう眠れなかった おまけに 揺れた ユラユラ 壁が歌っていた 何かが倒れた ドタリン 玉が二個 転がっていた コロリン 天井 壁

深夜、対向一車線の路上を走る乗用車の運転席側の後部座席に彼は座り、隣に妻がいた。 前方にずいぶん古ぼけたダイハツのミゼットに似た三輪自動車がとろとろと運転している。この車はもう何十年も昔に生産中止になっているはずだ。

ごめんね という声が 聞こえた あとは 静かだった 闇だけが流れていた しばらくして 聞こえた? という声が 聞こえた

イヤで この世を 去ったわけではなし いずれ あの世で 松虫 ならば 逢えるかも

十年間 同じところを 行ったり来たりしながら きょうも 暮れていく どうしたらいいんだろう

あいにく空を雲が覆っていた。きょうは昼過ぎから夕方まで小雨が降る、そんな天気予報だった。 八時ごろから芦屋浜の雑草抜きを始めた。曇っていても寒くはなかった。春になっていた。だが、これも予報によるが、あす月曜日から少し

もうそろそろか 彼はかなづちを握りしめた

こんな個人詩誌を読んだ。 後藤光治個人詩誌「アビラ」17号 編集発行/後藤光治 2024年3月1日発行 全体の流れは従来通り、巻頭に「ロラン語録」が掲げられていた。次に著者の<詩作品>六

なにもかもかみあわなかった 入歯だった