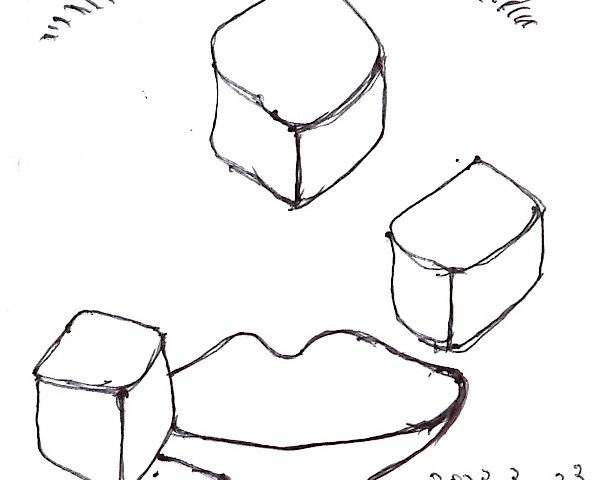

立方体の白いプラスチックで出来た容器で、一辺二十センチくらいだろうか。確か十五個預かったと記憶している。

いつの話だろうか。高級ホテルで九年前に死別した妻と落ち合って、「これよ」、彼女の人差指の先、カウンターのようなものの上に容器が並んでいた……その辺りまでは私の頭の片隅にシッカリ浮かんでいるのだが。だが意外だったのは、寝室には二組の薄っぺらな蒲団が敷いてあって、まるで場末の仕舞屋といった風情。それぞれの掛け布団を両足でドンと踏みしめて、私と母は枕から壁に向かって立小便をした。「ここなら大丈夫だ」、私は母の方に顔を曲げて笑っていた。いや、あるいは、誰かが背後からそう呟いていたのか。というのも、私は立小便を止めて、あわててトイレに駆け込んでいた。誰かいるな。オレを観察しているな。オドオドして首を上下左右に振り乱す無様な姿をさらけ出してしまった。

ボストンバックには容器が三個しか入っていない。突然、大騒ぎになった。飛んでもないことだ。裁判だ。損害賠償だ。説明責任を求める声がカウンター越しに聞こえて来る。私は小便器の前に立ったまま、原因はよくわからない、悲愴な気持ちになってそう自答していた。死刑だ、無期懲役だ、騒ぎはここまでエスカレートしてしまった。ズボンのチャックをあげながら、「おそらく」、私はこの不祥事をとにかく闇に葬ろうとしてボストンバックを相手に怒鳴りつけた、「きっと予定変更のせいだ。おまえのせいだ! 高級ホテルが仕舞屋に変わったからじゃないか!」