夜中に目が覚めた。スマホを見ると二時を過ぎていた。もう一度瞼を閉じようとしたが、じっと天井を見つめたまま、まんじりともしなかった。だが私は思い切ってベッドから体を引きはがし、外着に着替えていた。

二月の終わりに近づいたとはいえ、道路は冷え冷えとしていた。薄い氷が全身を覆い、身内へキリキリ差し込んでくるようだった。空は晴れ渡っていて、満天星が煌めいている。

芦屋浜に出た。我が家から十分足らず。南東から南西に向かって防潮堤越しに黒い海があった。南東の空におとめ座のスピカ、その左方の低い空にはさそり座のアルタイルが輝いている。いつしか不思議な気持ちになっていた。

頭の中で黒い海が騒いでいるのだった。無数の星の光がキラリンキラリン揺らめいている。思わず真昼かと疑うほどだった。底抜けに明るくなって頭の中身が次々に入れ替わっていくのがわかった。例えば、頭の中に口が出て来て、ニワトリの肉が入ったり、パンをかじったり、水が、ホシブドウが、ヒヤヤッコが、それともトマトになったりイワシになったり、酒がどっと流れていた。入れすぎて胃が詰まっているのだろう、ときおり逆流して、涎がたれたりグジャグジャした内容物を吐き出したり、あるいは誰もいないのに一人で口角泡を飛ばしていた。

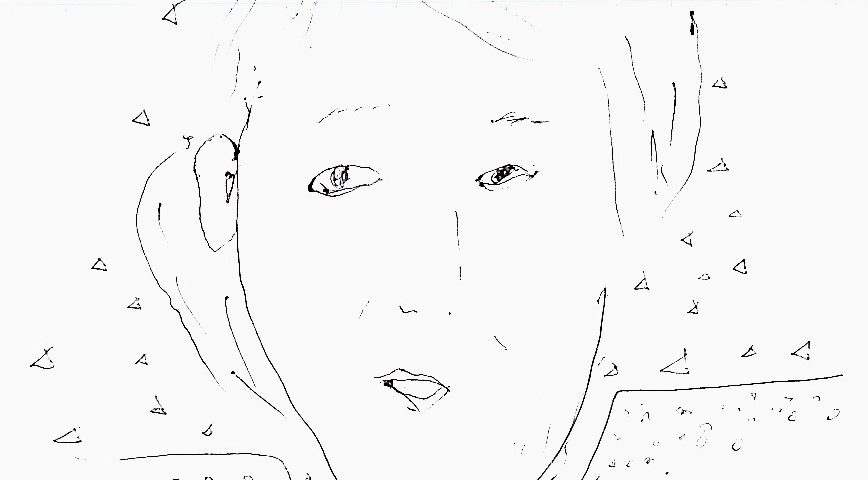

頭の中はそんな騒々しい状態だった。少年時代に遊んだ友達の顔が浮かんでは消え、ある女の表情に変わった。その女は高校時代に片想いだったあの人にどこか似ているのではないか、そうじゃないだろうか。いや待て。時々、十年前に亡くなった妻の背中が頭の闇の中でぼんやり立っていた。

どうすればいいのだろう。すべてが次々にあちらこちらへ移行して飛び跳ねていた。まるで深夜から未明に向かう回転木馬だった。私は七十歳も過ぎて真夜中に回転木馬に乗って遊んでいるのだろうか。わからなかった。ただ、先にも述べた通り、ときたま頭の底が詰まって汚れた映像がヌルヌル逆流したりした。

私は孤独だった。