この界隈に怪物が二匹住んでいるという噂を耳にした。わざわざ「界隈」という言葉を使ってみたが、なんのことはない、我が家の近所の公園にもたまには出没するらしい。

私はこの噂には懐疑的な立場だった。実際にこの眼で目撃もしないで耳に入ってくる噂だけで、事実怪物は存在する、こんな結論がはたして出てくるのだろうか? 十日余り沈思黙考した結果、怪物と言われている二匹の正体を見極めるため、私は調査・探索を始めた。

そうはいっても調査は難航した。まず、情報提供者を尋ね歩いた。あちらこちらで、「怪物は存在しているらしい」、そんな話は出ていたが、実際に目撃した人には出会うことはなかった。すべて、「いるらしい」、そんな推定に過ぎなかった。「誰から聞いたんですか?」、私は尋ねた、「みんなそう言ってますよ」、それが答えだった。

暗中模索だった。昼間から町の隅々までウロウロしているので、ご近所では胡散臭い目で見られているのを覚えなくもなかった。奥さん連中の立ち話からひそひそした声で、「狂っている」、「警察に……」、「コソ泥でもしたら……」、切れ切れな言葉が背中に張り付いてきた。

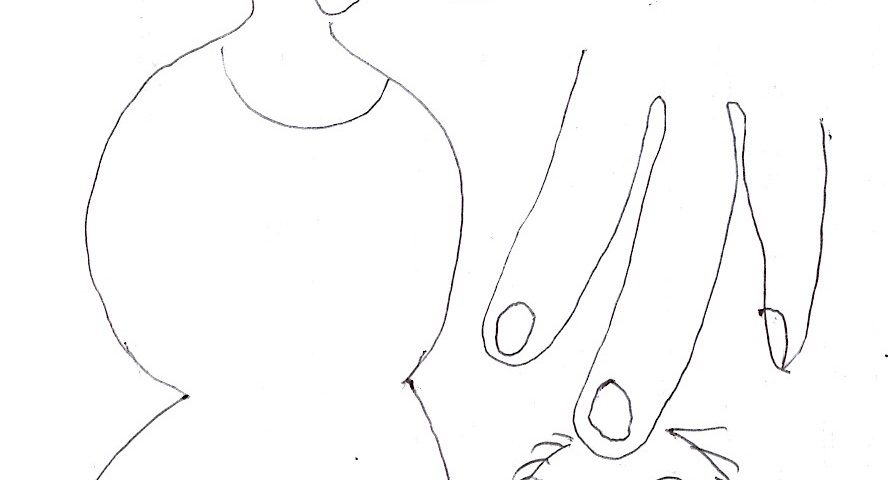

メスの方の一匹と出会ったのは、近所の公園の花壇だった。ポッチリした巨大なドッジボールに似た胸部と臀部を二個くっつけた体つきの女がうつむいた姿勢で花壇の雑草をむしっていた。他にも五六人の男女が雑草を抜いたり種をまいたりしている。おそらくこの町のボランティア活動なのだろう。魔が差したのか、私もドッジボールを二個くっつけた女の側で草むしりを始めた。

「あなたは草抜きの作業がとても速くて助かりますわ。たまには休憩してお茶でも飲んでくださいね。あそこにペットボトルが……」

ドッジボールが優しく笑みを零して私にささやきかけた。私は顔を上げて彼女を見つめた。ドッジボールは続けた。

「作業はお昼で終わりますから、近くのレストランでお昼をご一緒しましょう」

四人掛けテーブルに向かい合って座って昼食をとっていると、日焼けしたバスケットボールの顔をした男が挨拶もせず私の隣に座って彼女をしかりつけた。

「いつまで飯を食ってるんだ。とっくにみんな会議室で待ってるぞ」

「ダメ。あたしこの人と大事なお話してるの」

日焼けしたバスケットボールはしかめっ面をしてぶつくさ呟きながらレストランを後にした。彼の後ろ姿を見送って、特段おもしろくもないのに何故か私は笑っていた。

「誰にも言っちゃあいやよ。あなたにだけあたしの秘密を聞いて欲しいの」

余りにも苛酷で卑猥で世間のヒンシュクを買うので詳細は書かないが、スサマジイ男遍歴をドッジボールは語り続けた。初めは興味本位で聞いていたが、段段のめり込んでしまった。体まるごと彼女のドッジボール状胸部の中へ吸い込まれていくのだった。しかし、性の邪道の奥まで顔を突っ込んでいくのが、言いがたい快感だった。

「あなた、財布出して。私が支払っておくから」

彼女は私の財布から一万円札を引き抜くとレジで四千八百円を清算し、おつりは自分の財布に入れていた。驚いた。私には初めての経験だった。

数か月がたった。毎日目まぐるしく過ぎていき、何が起こっているのか、息を継ぐ間もなく、何が何だかさっぱりわからなかった。かろうじて私に理解できることはこうだった。ドッジボールの女は異常な食欲で私の財布の中身を食い漁った。私が財布を隠そうとすると、彼女の背後から日焼けしたバスケットボールが顔を覗かせ、毛むくじゃらの太い腕を伸ばして私の首筋をワシヅカミにして、

「オイ、中身を全部食う訳じゃあない。半分だけだ。兄さんとこの子とオイシイ遊びをするための、大切なエネルギー源じゃあないか。二人だけの命を懸けた恋じゃあないか。兄さん、これ以上この子を買いたたいたら飛んでもないことに、なりんすよ。オイ。オイ。聞いてるのか。テメエ、この子を安く見るなよ」

この町には幅二百メートル近い川が流れている。私はトランクに家財道具を詰め込み毛布を背負って、この川の橋の下で生活することにした。二匹の怪物にお札をすっかり食われた先客が八人住んでいた。