九年余り、私はゴルフクラブを握ったことさえなかった。確かに我が家の玄関ホールには、まだ私と亡妻のゴルフバッグは置かれていた。玄関を出入りするときは必ずその姿が目の片隅を掠めるのだった。そのたび、二人だけの思い出が私の脳裏へ出てきては、消えた。

彼女が亡くなる二か月前の五月でも、私達はゴルフ場でとりとめもない冗談を交わし、ウキウキしながら、ラウンドを楽しんでいた。その七月に彼女はこの世を去った。すい臓ガンの末期で、自覚症状が出てから一か月余りの闘病生活、ほとんど事故死かと思えなくもなかった。それ以来、クラブを握っていない。ゴルフはいつも彼女といっしょだった。ふたたびゴルフ場の第一ホールのティーグラウンドにひとりで立つことなんて私には想像も出来なかった。

どうやら私は薄暗い映画館の中にボールを打ち込んでしまった。とうとうやってしまったな、私は舌打ちしていた。だがOBではなかった。そこはフェアウェイです、お客さん、かなり遅れています、早くプレイを続行してください、館内の出入り口の方からキャディーの叫ぶ甲高い声が聞こえた。しかし、どこに打てばいいのかわからなかった。疎らな人影が座っている観客席の果て、スクリーンに高原の景色が輝いている。私は五番のフェアウェイウッドを手にして、その方向へボールを飛ばした。

けれども状況はさらに悪化しているのだった。ボールは最近常連になったばかりの地下で営業している居酒屋に打ち込まれていた。

くの字に右へ曲がった階段を降り、目を凝らすと、居酒屋の奥にある座敷の畳の上にボールは落ちている。私のボールに違いなかった。外へつながっている空間は、言うまでもなく、ただひとつ、あの階段だけだった。いかなる選択肢もなかった。私は階段に向かってピッチングを振り下ろした。クラブヘッドがボールをとらえた瞬間、悲鳴が上がった。誰かカミソリでいきなり首すじでも切られたのか。あるいは、それは、もうこれ以上行き場のないケダモノから噴き出した、絶望の、この世から追い詰められて叩き殺される寸前の、生命の最後を飾る、別離の音だった。

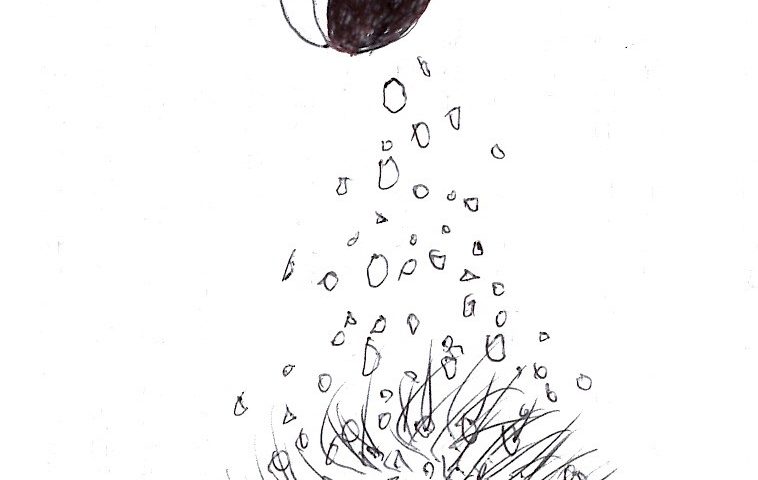

映写機が倒れて、砕けていた。もちろん私だけではなかった。映画館や居酒屋、ゴルフバッグ、フェアウェイウッド、観客の人影、高原の景色……すべての映像は消え、もう物音も絶えてしまったが、黒いインク壜を傾けた闇には、まだあのボールが転がっていた。