こんな鄙びた駅の構内に瀟洒なカウンターがあった。私の左に女医、右に会長が立っている。彼らの前には赤ワインが注がれたワイングラスが置かれているが、私には水が入った円筒形のコップが出されている。

カウンターの奥に腰かけて、頭髪を後ろに束ねたイカツイ顔立ちのバーテンが私をジロジロ眺めている。「白ワインだ」、右手に持った白ワインのボトルを高くかざし、私のコップに向かって顎をしゃくりあげながらそう言うと、自分のワイングラスにもそれを注いでいる。

左に立っている女医は、人間の医者ではなく動物を専門にする医者だった。犬だけではない。猫、鳥、ウサギなどの小動物、亀、蛇、トカゲ、カラス、カエル、さまざまな生命を相手に医療行為をして暮らしている。きょうは少し疲れた顔をしている。何かあったのか。それとも忙しくて化粧するのを忘れたのか。私は心配で時折彼女の横顔を見つめたりしていた。一方、右に立っている会長は、何ものか得体が知れない男だった。おそらく七十代も半ばを過ぎているのではないだろうか。ただ回りがみんな会長と呼んでいるので、私もつい「会長」と呼んでいるだけである。

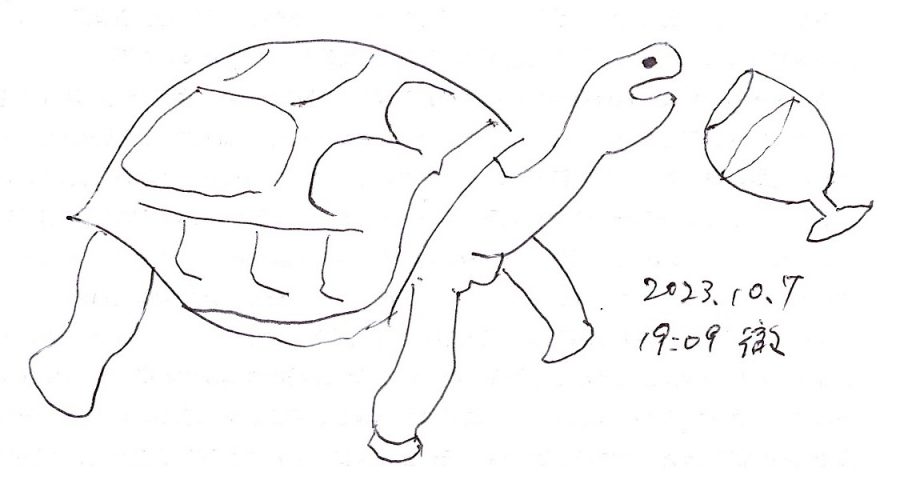

眼前にパンフレットが出された。あたしと会長とこのバーテンの三人で共同開発した商品よ、私の左耳へ唇を寄せて女医がそんな説明をしている。A5サイズのチラシの上部に亀の絵が描いてあり、その下に比較的大きな文字で生年やカメ目の分類、産地などが紹介されている。「あなた、亀、好きでしょ」、ますます耳に唇を近づけてささやいているので、熱っぽく湿った息づかいが迫って来る。チラシの下半面は商品の説明文が書かれているのだが、何故か目の前がぼやけてしまって、辺りは彼女の声だけになってしまった。なんとなく心が乱れて官能的な刺激に私はひたされている。もうほとんど切ないあえぎに近い商品説明の声だけが私の耳の中を流れているのだった。

「ねえ、あなた、いい。この亀にはトテモ贅沢な特約が付いているの。わかりやすく教えてあげる。

一例をあげれば、こうなの。もしこの亀が成長して、他人の手や足を呑み込んだとしても、大丈夫、治療費や休業補償や慰謝料などの損害賠償金は、その贅沢な特約からお支払いする。だから安心。どんどん大きくしていいのよ。亀は万年よ。仲よくしてあげてネ。

あなた、むつかしい顔なんてしないで、喜んで。優しい目であたしを見つめて。だってあなたにだけは安くしてあげるから。とりあえず、今持っている財布、黙ってあたしの手に乗せて。遠慮しないでいいわよ。あたし、預かっとくからね。三日後にあなたの自宅へあたしひとりでステキな亀を届けるわ。もし足りなかったら、その時、もっとたくさん頂戴ね。あたしのこと、うれしがらせて欲しいの。遠慮したら駄目よ。もっとよ、もっと、もっと。あなた。白ワイン、飲んで。一気に、飲んで。あたし、一気が好きよ」