この二年間というもの、何ものかに見つめられている、得体も知れない何ものかに……そんな苛立たしい妄想に悩まされて、わたくしは憔悴した日々を送っていた。殊に深夜から未明にかけて巨大な眼球にじっと凝視され観察されている不安に脅かされて、突然、ハッ!と眠りから飛び出してしまい、まんじりともせず薄暗い天井を仰いでいた。

もちろん、このわたくしとてただ手をこまねいて、いたずらに日々をやり過ごしたわけではない。わたくしはさまざまな妄想や幻覚に関連する医学関連書をひもとき、こんないまいましい脳の状態に対してはっきりとした解釈を与えてやり、毎日スッキリした気持ちで暮らそうと、手あたり次第やみくもに三十冊前後の専門書にむさぼりついたのだった。言うまでもなく、こんな症状を他人に相談するのも気が引け、あくまで自力でこの症状から脱出せんと試みたのだった。そして独学の結果、こんな妄想や幻覚にはいろいろな病名がつけられてはいるが、現代の社会では巷にあちらこちら散らばっていて、何ら大騒ぎするような代物ではない、そう認識するに至った。つまり、ありていに言って、生きる意味を見失った現代人の「流行病」、わたくしは自らそう結論するのだった。

そうはいっても、原因追及のために三十冊の本に没頭している間にも、ズンズン症状は悪化していき、いまやベッドに寝ころんで目をつむるや否や、例の巨大眼球がわたくしの眼前に浮かび、その息づかいや笑い声さえやって来るのだった。こうした夜が幾晩となく続いた。わたくしはもう眠っているのか覚醒しているのかほとんど不明に陥ってしまった。そればかりではなかった。ついにあのおぞましい一夜を迎えなければならない羽目になってしまった。本では救われなかった。三十冊の本をかなぐり捨てた。床にたたきつけた。わたくしの脳はここまで追い詰められていたのだった。

その夜も眠ろうとしてベッドの上で仰向き、じっと目をつむり続けていた。だが、やはり脳の前頭葉あたりいっぱいにジロリと巨大な眼球が見開いていた。わたくしは彼を無視した。無視してあくまで眠ろうとした。連夜の睡眠不足で頭の中に便器で汚れたトイレットペーパーやあるいは腐った味噌汁がグジャグジャになって詰まっていた。追い込まれたこんな状態をあざ笑うかの如く、眼球がまぶたをパチリン!金切り声を立ててまばたきした一瞬、わたくしもこらえきれずに目を見開いてしまった。たたみかけるようにわたくしを処罰しようとでもいうのか、ベッドのそばに女がひとり佇立していたのだった。先程の声、パチリン!はひょっとしたら彼女の叫び声だったのか。

いやそうでもなさそうだった。女は何か込みあげる思いをしきりに哀訴している風に見えた。長い髪が左右に小刻みに震えていた。しかし幻覚ではないか。アア幻覚もとうとうここまで来たのか、わたくしは恐れや驚きよりもむしろ一抹の寂しい感慨さえ抱いたのだった。それでもわたくしはベッドに仰向いたままその女を熟視していた。闇が徐々に白んで薄い灰色になっていた。藍色のワンピースから出た顔や腕や靴も履いていない素足は雪花石膏とした白薔薇に近い皮膚を彷彿して、雪で固められたマネキン人形ではないのか、いや、そうではない、唇はいやに紅く艶めいて無言で何かを訴えながら微かにうごめいているのだった。歳は分からなかった。例えば十四歳の少女がそのままの状態で千年もの年月を棺の中で眠り続けていた、特殊な防腐剤で冷たい死体のまま息をして。老いているのかあるいは少女なのかまったく判然しない鬼気迫るものさえうかがわれた。一言にして、病的な女だ、そう言ってしまえばいいのかも知れないけれど、といって、いや、逆だ、ほんとうはわたくしの方が疚しく病的だったと言えるのかも知れない。女はこんな風に語り始めた。―

どうぞあたしの悲しい宿命とも原罪とも言っていい物語にしばらく耳を傾けてくださいまし。何故と言って、あたしの物語があなたに拒否され木っ端みじんに打ち砕かれたとき、アアその時こそ完全にあたしが破滅してバチャバチャした死蝋となってこの世から追放され、千年の歳月に終止符が打たれてしまうのです。でも、決して誤解しないでくださいまし。何も強いてあなたにこのおぞましい物語をお聞かせしようなぞ、飛んでもありません! 思ってもみませんわ!

ご覧になってわかります通り、あたしは白色人種というより、真っ白い雪で固められたマネキン人種と呼ばれていました。あなたも十分ご存じではないかと思われますけれども、もとよりマネキン人種はきわめて太陽の希薄な地域で誕生しました。砂でさえ真っ白な粉末状になっていました。そうです、いわゆる「マネキン病」の頻発する薄明に覆われた暗域から長い歳月を経て進化していつしか雪で固められた人が生成したのでした。だから、あたし達の先祖が「雪の世紀末神話」を創造したのも必然としなければならないでしょう。

さて、あなた様、あたしの母もまたマネキン病を患っていました。ちょうどアヤツリ糸で操作された人形に似てチョコチョコ動き回っていたものですから、幼いころ、あたしは母に対して名状しがたい嫌悪を抱くようになりました。いえ、憎悪と言っていいのかもしれません。自分の意思をひとかけらも持っていません! 何もかも他人まかせ! どうぞわかってください。あたしはこんな母を決して許すことが出来ません。もしこのあたしがアヤツリ人形なら恥ずかしさが極まって、赤面し失神することでしょう。いえ、あげくの果ては自らの命を自らの手で絶ってしまったに違いありませんわ! とにかく、幼児のあたしには母のマネキン生活は余りにあさましく滑稽な姿に映じました。こうしてあたしは神経を痛めた腺病質の子供として育ったわけであります。

ええ。こういった繊弱な子供にありがちなことですけれども、とりわけ神経錯乱が重症化してしまったあたしは同じ年頃の子供たちと楽しく遊びまわるなんていう気にはまったくなりませんし、もちろん憎悪しているアヤツリ人形の母に甘えるなぞ夢にも問題とはなり得ませんでした。うすうすあなた様もお察しの通り、いつとは知らず人間ばかりか生物の世界からも遠く離れて、ふと気づいた時にはもう既に自分自身のためだけの≪おもちゃ≫に没頭して戯れる、≪おもちゃ≫への愛だけに我が身をささげる、もはや取り返しのつかない異常性愛者へと乱れ落ちたのでした。

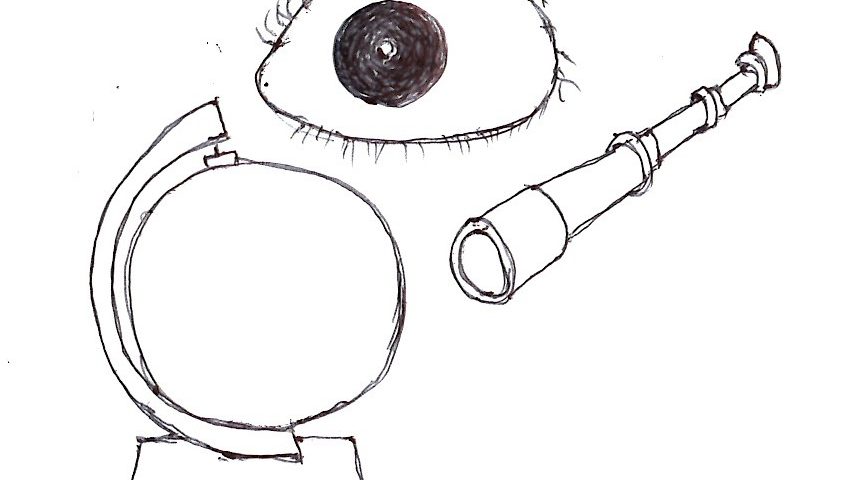

お願いです。もう少しお聞きください。あたしのいわゆる≪おもちゃ≫が収容されている箱、それは我が家の裏庭にある物置小屋でありました。あたし、物置小屋をおもちゃ箱って呼んでいたの! そうでしょう、今から振り返ってみればおかしくってつい笑いたくなってしまいますけれども、それでも悲しいあたしの幼年時代の救いはその物置小屋だった、そう言って憚りません。何故といってあたしのすべての幼女という時間がその物置小屋に埋葬されているのですから。……物置小屋に転がっていたガラクタの中でも、殊にあたしは望遠鏡をとても愛しておりました。が、望遠鏡を愛したからと言って、そこいらの生意気な子供たちみたいに何もオリオン座や北極星を観察しようと思いついたわけではなく、自然界の中ではせいぜい芦屋浜から何十キロも離れた六甲山頂の岩石やら木の葉を拡大してウットリ楽しんでいたくらいです。むしろあたしの特殊な嗜好は、例えば遥かかなたの路傍に転がったガラスの破片や錆びた釘なぞといった人工物質を拡大して観察しては喜びはしゃいだものであります。

ところで、ある日、おもちゃ箱のガラクタをいじくり回しひっくり返して遊んでいた時、地球儀に似た古めかしい三十センチ大の球体を発見しました。それは北極点と南極点に取り付けられた軸受けに弓型のフレームが外側から接続されてクルクル回転出来る構造で、下部を幅二十センチ程度の正方形に近い金属板に固定されていました。しかし、これが地球儀でしょうか。古くなって灰褐色に近く変色していましたが、表面には地図や緯度経度ばかりか一切の図や線や文字が描かれた痕跡はなく、まったくのノッペラボウ。人間の頭蓋骨を上から、特に頭頂骨だけを観察している、そんな感じを抱かせる薄気味悪い球状生命体でした。いえ、球状というよりむしろどこか悪意を感じさせるくらい艶めかしい卵型にさえ見えることもあって、そんな風に見えるときには思わずあたしは、卵形生命体、そうつぶやいていました。そうこうするうちに、あたしは望遠鏡と同じくらい、いや、かえってそれ以上にこの地球儀を愛し始め、ついには夢中になってしまいました。

でも、これだけで終わっていましたら、少女に目覚め始めた純粋なエロスから遠く頽落した三十代を迎えたころには、ああ、そうだわね、あんな淋しい少女時代もあったのかしら、とまあ懐かしみ、多少は大人に成長してしまった自分に驚きのまなざしを向けてしまう、その程度に回想できたのでもありましょう。が、そうはならなかったのです。あたしが宿命的だったのは、宿命的? そう、もはやそこから自力では絶対に逃れられない蜘蛛の巣にからめとられてしまう、そうして今でもあまりに宿命的だと言えるのは、まさにあたしが望遠鏡でその奇妙な地球儀を覗き込んだ瞬間から始まったのでございます。……

ボーッとした灰褐色の靄の中からピントが合ってまいりますと同時に、次第に地球儀の表面が異常とも言えるくらいハッキリ拡大されて現れてまいりました。例えてみますと、真昼の歩道を物思いに耽って歩いていた少年が街角を曲がった途端、突如、ネオンサインや街頭に光り輝く未知の都会を真夜中に徘徊しているのがわかった一瞬、まるでそんな驚愕でした。あたしは淫らと言っていいくらい視覚の欲望に心をかき乱されて、極度な眼痛に侵されるまで全神経を集中して拡大された地球儀の未知なる領域を凝視し続けました。と、どうでしょう! ちょうど北極のあたりを探索している折でした。ドドドッ! 轟音をたてて氷河が炸裂したと思われました。いいえ、実際、あたしの眼下では巨大な氷河が爆発し、粉砕され、ドンドロ、バシャボシャ、見るも無残に崩壊していきました。氷河の瓦解した後には、古代都市のパノラマめいた穹窿の下を幾千幾万の氷河の破片がプワリプカリ漂っていたのでした。

このスサマジイ光景を目撃してしまったときから、望遠鏡と地球儀という宇宙の中で生成する幾多の映像の群れをほとんど狂ったように日夜観察する欲望からあたしは逃げることが出来なくなってしまったのです。そうですわ。あたし、こんな映像に狂ったようにのめりこんでしまったの。わかる? まるで中毒患者よ。望遠鏡と地球儀の宇宙で生成する映像の奴隷になってしまったの! こうしてあたしの眼球はレンズへピッタリ密着し、何やらブツクサうそぶきながら地球儀の宇宙を覗き続ける快感に名状しがたい絶頂感さえ覚えるに至ったわけであります。

いつとも知れずあたしは十四歳になっていました。この年頃なら、友達の一人や二人くらいは出来たって当たり前でしょう。男友達が出来たって許される年頃でしょう。でもあたしなはたった一人きりの友達や相談相手さえいない有様だったのです。いうまでもありません。あたしはもっぱら望遠鏡と地球儀の宇宙を愛しみ続けておりました。……そんなある日のことです。薄暗い物置小屋、あたしの大好きなおもちゃ箱に閉じこもっていつものように望遠鏡で地球儀を覗いておりますと、豆粒大くらいの小さな島を見つけました。サンショウウオみたいな形をしたその島に興味がわいて、早速その島へ焦点を合わせ、拡大しました。

ま、その島ときたら、うんざりするほど惨めな状態。でもね、この島の荒廃ぶりはおおよそ今のあたしの心にピッタリ。むしろあたしはルンルン気分になったの。箱庭風の島、その市街は日夜を問わず喧騒に渦巻いていました。ドンジャラ・ガンジャラ、大きな銅鑼を叩き続けているみたいな乱痴気騒ぎ、それも明け方まで! あたしはますます興味がわいてじっと観察を続けました。唐突なたとえ話に聞こえるでしょうか。さながら蜂の巣を叩き落とした恐慌状態が、突然標本箱に虫ピンで止められて静寂した、そんな風にゾッとさせる薄気味悪い恐慌状態と静謐さがこの街には交互に出現しているのでした。だから、一気という言葉がピッタシだと思うんですが、あたしはこの小さな島が一気に大好きになったわけです。

こういう次第でありました。それからというもの、あたしは日夜望遠鏡でこの島を観察したわけです。幾日か経った頃、日夜乱痴気騒ぎを繰り返している群衆の中にあって、たった一つきりですが、常に閉ざされている窓を発見したのです。あたしは抑えきれない興味をそそられて、その窓の内部でいったい誰が何をしているのか、どうしても内部を覗いてやろうとキリキリする眼痛に悩まされながらも焦燥し、我慢強く目を凝らし続けておりました。幸い窓にはカーテンはなく、夜でも室内が薄白んでいることもしばしばありました。いよいよあたしは目を凝らし続けました。と、なんとしたことでしょう! 部屋の中では一人の青年があたしと同じように望遠鏡で何やら夢中になって覗き込んでいるではありませんか! あたしはもちろんびっくりはしました。けれど、それよりも驚き、胸を打たれていました。どうやらあたしと同じ血統に属する異性という存在を初めて知ってしまったからです。

どうぞあたしを笑ってください。「マネキン病」のくせして生き恥をさらして生きていた母と似たり寄ったり、浅ましい女に過ぎない! 何とでもおっしゃってください。後ろ指をさされ、嘲笑されても一向にかまいません。あたしはその青年を激烈に愛し始めたのです! 無論言うまでもなく、望遠鏡や地球儀も愛していましたが、いわばその青年を観察する手段として愛しているに過ぎなくなりました。それからの二年間、十六歳になるまで、ただひたすらその青年ひとりきりをあたしは愛してまいりました。

きょうもちょうどその青年の住んでいる箱庭めいた島へピントを合わせてあたしは眼だけで青年を追いかけ、ちょっとした動きや身振りでさえ逃さず、それをあたし流の意味に解釈していきました。ああそればかりではありません。全体あたしの妄想はどんどん膨れ上がり、脳裏を駆け巡っていました。そうなんです。その青年に接吻され、全身を愛撫され、打ちのめされ、引きずられて、丸ごとすっかりかじられて食べられてしまう、こういった不可能な夢が脳裏にケイレンし叫んでいました! ああその時です、シュッ! 無様に足を滑らせのけぞった拍子にあたしは悶絶してしまい、気付いた時には我知らずその青年の部屋へ転落していたのです。ええ、そうですわ、その青年はあなた様ですわ! 卑劣なあたしを軽蔑してください、唾を吐きかけてください、どうぞ頬をぶってくださいまし、このあたしを、あなた様を愛してしまったこのあたしを!

その女は沈黙した。奇妙な愛の告白ではあったけれど、彼女が語り終えた時、不意にわたくしは激しい憤りを覚えないでもなかった。というのも、この二年間、この女はわたくしの生活をつぶさに観察して、秘密を探り、汚点を嗅ぎ出し、詳細にわたるまで緻密に詮索し、分析し、ほとんど変態的に探偵して、おそらく心ばかりか肉体の隅々に至るまでノートしていたのだった。わたくしは腹立たしさと口惜しさの余り、おまえなんぞとっとと殺してやりたいくらいだ! そう口走らずにおれなかった。更に言ってしまうと、まだ十六歳のくせしてなんとワイセツな空想に耽るやつなんだ、そう罵ってやりたくて胸がウズウズしてくるのだった。

のみならずわたくしがこの女を異常に嫌悪した理由の一つには、わたくしもまた彼女と同様に望遠鏡と地球儀のまがまがしい宇宙を偏愛していたという言わば共犯者的な屈辱感をあげなければなるまい。望遠鏡生活といった淋しい人生とその変質した思考なぞわたくしひとりで十分ではなかったか。何故こんないとけない少女までわたくし同様の孤独と寂寥の世界に没落しなければならなかったのか。……覚えずわたくしは望遠鏡から目を離し、ピョコンと飛び跳ねるや否や、少女の亜麻色の髪をこれでもか! これでもか! グイグイ引きずり回していたのだった。女はニタニタ痴れ笑いを浮かべ、喚き、喜悦し、あるいは泣きじゃくっているのであった。けれどもわたくしには情け容赦できそうになかった。床の上に地球儀を置き、左手でシッカリ望遠鏡を持って、グイッと右手で力いっぱい髪の毛を引っ張るや、レンズの中へその女を放り込んでいたのである。さながら無重力空間をスース―飛翔していくかの如く、ゆっくりスウンスウンと女の肉体は望遠鏡の内側へ吸い込まれ縮小していき、やがて地球儀上の小さな汚点になって、ついに掻き消えてしまった。確かに、そうではあったが、彼女が消滅するまでの間中、この世のものとも思われぬほど奇怪な音響、あえて例えるならば、古くなって刃がこぼれてしまったノコギリで思い切りギコギコ大腿骨を擦り続けて処罰される際に発するおぞましいばかりの罪人の悲鳴に辛くも酷似しているとでも言えばいいのだろうか、

おぎゃあ・おぎゃあ・おぎゃあおぎゃあおぎゃああああああああああ……

こんな無惨にも引きつった悲鳴を部屋中に充填させていたのだった。わたくしの右手には亜麻色の髪の毛が数本残されていた。……

……三か月後。望遠鏡の内部では革命が勃発していた。かいつまんで報告しておこう……天と地が融合して、そこはいちめん驚くばかりの透明な蒼穹状態を形成していた。おそらく一切の差別や区別が解体されて万物が蒼穹化する途上だったに違いない。今や手足や首や耳や胴体、さらには頭骨や脳髄やリンパや血液までもがすべて大きな青インク壺にブラブラぶら下げられたりかき回されて染色されてしまったのではないだろうか、それほど異様な青みさえ覚えられてくるのだった。既にかつて地上と呼ばれた平面からはユラユラ薄青い靄が立ち込めてはいたけれども、ただ左方から右方へ移動する一点が発見された。望遠鏡のピントはその一点へと合わされた。……彼だ! 靄の向こうにまだ解体されていない彼の姿がチラチラ垣間見られた。アア危険だ! 危険が迫っている! わたくしはそう判断して、大声をあげて、「後退だ、後退するんだ!」、彼に号令しようとしたが、言うまでもなく、望遠鏡という壁に拒否され、彼に届くはずもなかった。

ところがどうだろう。彼は方向転換して、レンズの向こう側の遠い彼方からどうやらこちらに向かって近づいてくる様子であり、さらに悪いことには微笑を浮かべて右手を振っていたのだった。母親が赤子をあやすような大袈裟な身振り手振りでわたくしはダメダメの合図を送り返したけれども、無論甲斐もなく、そればかりか、すっかり勘違いしたのだろう、両手をあげて大きく振り回しながらこちらに向かってペコリと挨拶を送って寄越すのである。一見元気そうに見えるが、おそらく彼の額から流れ落ちる汗はドロドロの青絵具に変色して顔面に無数の線を描いているのであろう。……

……オイオイ。彼はもうわたくしの数歩手前まで近づいてきてしまったではないか。もうダメだ。この革命は、あらゆる希望の可能性を粉砕してしまった。粉砕されるたび、青い液体が世間全体にまき散らされていた。すべてが青一色に平準化されていくのだった。わたくしもまた可能性があった希望を致し方なく断念していた。未来を捨てた。そしてかれこれ数時間もの間、じっとわたくしは彼の動きを凝視していたため、極度な眼痛に苛まれていたのだった。こうしたものだ! 行きつく果てまで必ず行きつくものなのだ! もはやわたくしは彼を凝視することにのみ興味を覚え、その上いまいましい眼痛ですら快感していたのだった。彼の肉体はグニャグニャ歪んだ緑青色のなめくじ状態であり、とろけて消滅してしまった手足のない胴体の上にチョコンと緑色のゴム風船めいた頭がボンヤリ付着していた。

まさしくこの時だった、あの女が彼の右手に出現したのは。……彼女はちょうど十六歳と三か月だ! それにしても、この三か月の間、過酷な革命状況を生き抜いて、もう彼女は少女でも処女でもなくスバラシイ女そのものへと完成されていたのだった。長い髪で彼女の顔は覆われていたけれども、時折吹いてくる風によってサラサラ髪は吹き上げられ、その下に一個の巨大な眼球だけがキラキラ光っていた。

「ずいぶんお待ちしたわよ、あなた様」

まるで私語するようにこんな言葉を乱れた髪の中から漏らしながら、まだ手足を残した彼女の肉体は、緑色の軟体植物へと変貌した彼に覆いかぶさっていくのだった。二個の生命はベッタリ結びつき、しきりに一体になろうとして、ピクピク蠢きながら折り重なって倒れていた。……

……どうやらわたくしは首筋にチクリチクリ虫ピンのような金属で突き刺されている苦痛と快感を覚えていた。数時間か、あるいはほんの数秒間か、いや、わたくしには既に時間が消滅していたのだった。あえて言ってみれば、意識というものが遠のいて、わたくしは次第に廃人へと近づいていく自分を鮮明に了解していた。全身が青と緑の縞模様に変色してここまで解体してしまったわたくしの視界に浮かんでいるのは、青空と、青空からぶらさがっている巨大な眼球だけだった。