既に弁護団とは打ち合わせが始まっていた。弁護団とは言っても、弁護士とその助手二名に過ぎないが。

首を上下に振りながら弁護士は熱弁をまくしたてていたが、終わってみれば、何を話し合ったのかもうほとんど記憶にない。しかし、巨額な損害金が私に賠償請求されていることだけは確かだった。

明治時代に建てられたのだろうか、古ぼけた煉瓦造五階建のいつ崩れてもよさそうなビルだった。弁護士はこのビルの入口を指さしていた。先程の熱弁とは裏腹にどこか伏し目がちで、自信がなさそうな面ざしだった。ひょっとしたら私は敗訴するのか。一生かかっても弁済できない巨額の賠償金を背負って、これからの人生を送るのか。私の左右で二人の助手がピョコピョコ飛んだり跳ねたりして、笑ってみたりしかめっ面をしたり果ては眼をむいてベロを垂らしてはしゃぎ回っていた。

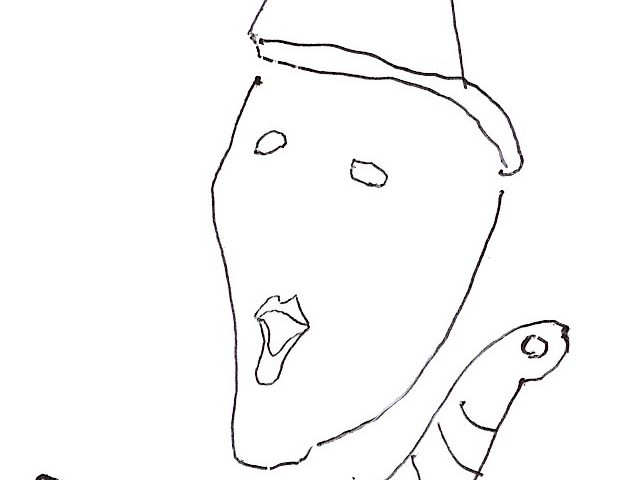

おおよそ縦二メートル、横五メートル、高さ一メートル足らずのテーブルだった。テーブルの天板はガラス張りで中にはさまざまな証拠物件が並んでいる。このテーブルを挟んで対面に大男が立っている。部屋には電燈がなく、彼の背後のベランダから陽が差し込んでいて、薄暗くて彼の顔は判然しない。ただ、あれは何というのか、幽霊がよく頭につけている白い三角の布、そんな三角巾が彼の額の上に巻かれていた。

先程まであんなにもふざけていた助手たちの姿が見えない。私の右隣では弁護士が右手の人差指を突き立ててさまざまな証拠物件をガラスの上から指さしながら、三角巾を巻いた大男に立て続けに質問している。大男もしゃべり続けているが、天板は横にスライドするのだろう、時には天板のガラス張りの中から証拠物件を取り出して説明することもある。それにしても奇妙な証拠物件だった。例えば二十センチ大の怪獣の模型、何故かすべて褐色だったが、ティラノザウルスやプロントザウルスのような物体の各部を取り外したりもう一度組み立てたり、あるいはあちらこちらねじり回してみたりしている。いつのまにか弁護士の姿も消えている。

三角巾を巻いた大男の節くれだった大きな両手が四十センチ大の褐色をした丘陵地の模型を持ち上げて、私の眼前に突き出してきたー

「オイ。どうだ。これだけでも、実物は三万五千坪だ」