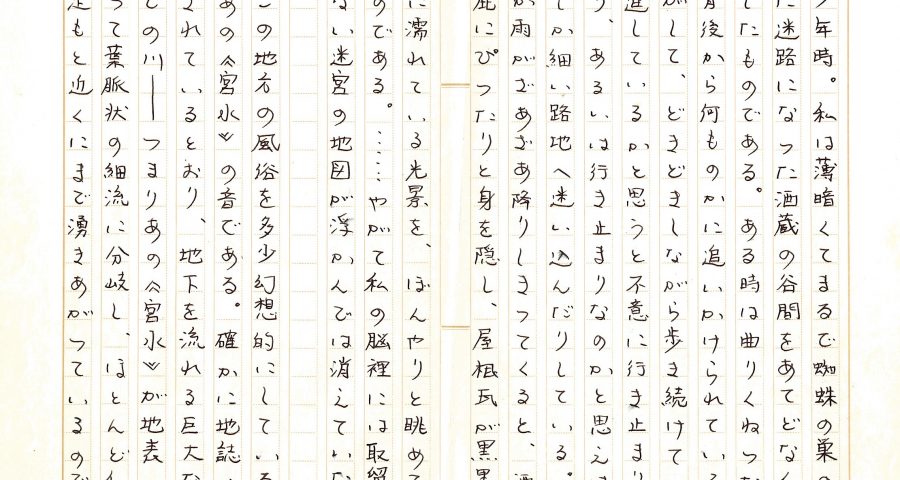

少年時。私は薄暗くてまるで蜘蛛の巣のように迷路になった酒蔵の谷間をあてどなく彷徨したものである。ある時は曲がりくねった道を背後から何ものかに追いかけられている心地がして、どきどきしながら歩き続けていた。直進しているかと思うと不意に行き止まりになり、あるいは行き止まりなのかと思えばいつしか細い路地へ迷い込んだりしている。にわか雨がざあざあ降りしきってくると、酒蔵の庇にぴったり身を隠し、屋根瓦が黒黒と雨に濡れている光景を、ぼんやりと眺めていたのである。……やがて私の脳裡には取留めもない迷宮の地図が浮かんでは消えていた。

この地方の風俗を多少幻想的にしているのがあの≪宮水≫の音である。確かに地誌にも誌されているとおり、地下を流れる巨大なひとすじの川ーつまりあの≪宮水≫が地表へ向かって葉脈状の細流に分岐し、ほとんど私達の足もと近くにまで湧きあがっているのである。地面にじっと耳を押しあてていると、時折≪宮水≫のしんしんと湧きあがる音がつい耳もとにまで響いてくることがある。≪宮水だ!≫と誰かが叫ぶと、ただちに私達は彼のかたわらへ駆け寄り、一心に地面を掘りかえし始める。けれども水の音を発見する機会がたびたび私達にあたえられているわけでもない。大凡月に一度位誰かがその音を突然耳にするのである。中年をむかえた私でさえ生まれてからこの方≪宮水≫の音を耳にしたのは、酒蔵の迷路を彷徨していた少年時代のわずか一度きりに過ぎない。だから私達は街路を散策している時でもしばしば夢見心地にしゃがみ込んでは、じっと地面に耳を押しあてていなければならない。……初めての訪問客はこの異様な習性に思わず目を見はり、固唾を呑んで立ち尽して、≪狂人部落だ!≫、ほとんどそういう風に戦慄するのである。

夕暮れになると、いつもきまって六甲山にはまっ赤な夕焼けが塗られてある。辺りは水を打ったように静謐になり、しんとして物音ひとつない。街灯に照らされて、屋根瓦が黒光りしている時刻になると、私達はみな街路から高原地帯にまであふれ始め、もはや儀式のごとくじっと地面へ耳を押しあてている。そして瞼を閉じ、ぼんやりと放心して、美しい幻に浸り続けるのだ。……いちめん墨を流したような暗闇の中を、涯のない川が白くきらめき、しんしんとあふれてくる。すると私達は水のように白い着物を着て、全身水しぶきに濡れて川を渡り、私達をはぐくみ育てたあの≪宮水の源泉≫へ泡のごとく帰還するのである……。

この地方に生れた私達はみな、幼少より酒造りを学び、夥しい酒造の迷路を歩んで、やがて成人して酒造りに労苦するのである。私達は夜毎≪宮水の夢≫を見る。夢は幾夜も幾夜も反復されていまわの際にまで立ち現われてくるのである。……それから夢のお告げの通り、私達は水のように白い着物を着て、唇を薄い紅で彩り、私達をはぐくみ育てた≪宮水の源泉≫へ帰らねばならない。全身水しぶきをあびて、あの地上の一切の労苦と夢を忘却するために、覚えず後ろ髪を引かれながら、ぱらぱらと止めどなく泪を零すのである。

*この作品は私が三十五歳前後か、あるいはもう少し若い頃に書いたものだろう。四百字詰め原稿用紙七枚だったが、最初の三枚は紛失してしまった。残された四枚だけでも作品として成立していると思い、発表することにした。