真昼にもたそがれ時のように躓き

死人のように暗闇に座る

イザヤ書五九章十節

序の章

私が運命であること。或は、運命の書。

鉄槌の運命。私が鉄槌によって粉砕された事情。

Ⅰ 私が堕天使たちに予言されたこと

かつて人生の半ばに、私は世界を遍べての書物や固着観念やらを自ら焼いて、各地を彷徨い歩いた次第とはなった。歴しようと思い立ち、結句中世騎士道物語から自由となれなかったドン・キホーテよりも少しくラジカルに、よし、す

さて、牡牛に変わった悲劇のイオーに似て当て所もなくアフリカの黄金海岸から象牙海岸へと至る途上、異常に暑い夜が幾晩も続いたために、埃まみれの熱風の荒れ狂い月光は白熱して言わば灼熱地獄の形相で焼きついていた。地上から桃色の水蒸気が立ちのぼり、私は我が脳髄がブツブツ音たてて沸騰するのを覚えた。と、不意に私は金狼となって焼け爛れた黄糞色の月光に向かって憎悪の叫びをあげ、唇から緑色の泡と涎をプクプク垂らしながらニタニタ痴れ笑いさえ浮かべていた。

睡眠もまた私を見捨てた。アアまるで失楽園だ! 本気でそう思ってもみた。私は八つ当たりに衰弱を呼び、ウキウキはしゃぎ回る陽気な心もトコトン痙攣するまでやり放題、更に衰弱する道を求めて旅を続けた。月光の余りにピカピカ光る金メダルは私にとって哀れな痴呆の物語に過ぎなかった。―そんな時だった。突然、オーロラに似た紅に発光するひとつの洞窟が眼前に開けて、私はまったく我武者羅に洞窟の奥へ奥へと迷い込んだ始末であった。

……幾日も幾日も私はクレタ島のラビリントスのような回廊を巡り、或はおろおろとして自らを辱め、或は袋小路に困惑して、遂に名状しがたい糞尿の汚臭が漂う荒れ果てた岩場へ辿り着いた。

所で、如何にも不可解な話と聞こえるが、私は岩場のかたえにあの人の姿を認めたのだ。もしもそいつを事実だとするならば、確かに私が常より熱愛してやまない言葉の語り手たるあの人に相違あるまい。私は大声であの人の名を呼んだ。久しぶりに声をあげたためか、覚えず私はブルブル震える喉笛に驚かされねばならなかった。あの人は自らの人格に相応しい手招きで答えていた。あの人だった!

歩を急かせて私は充分あの人に寄り縋りながら、

「先生、初めてお目にかかるわけでありますが、いいえ、私の方では決して初対面というわけにはまいりません。こう申して許されますなら、先生は私にとって、言わば、<言葉の食人鬼>もしくは<言葉の目玉焼>に値するわけです。所で、先生、早速にて失礼ではありますが、どうか私の性急な疑問符を鎮めてやってはくださいませんか。さて、疑問というのもこうであります。先生、あのたまらない汚臭は一体何処からやって来るのですか。ええ、これじゃまるで体中糞まみれになってしまった気もするくらいでありますが、例えばこの辺りに怪物ミノタウロスの厠があるとでもいうのでしょうか。」

と質問した時、私は自分の言葉が余りに下品に過ぎてしまった事実に恥ずかしくなって暫く顔を赤面させて俯いていた。直にそんな私の内面の苦悩を察して、詩人は優しく頬笑みさえも浮かべて言った、

「誠実な君よ、何故羞恥なぞするのか。勇気ある君よ、君が君の心を赤裸に語ったからと言って、無闇に恥ずかしく思わなくてもよいではないか。確かに君が途轍もない想像を逞しゅうしたとしても無理もない話だ。かの聖人も言う通り、全ての人間の諸々の思惟なり感情なりには断じて偶然など存在せず、ただ崇高なる唯一者より必然的に決定されておる運命だけが存在するわけなのだ。さあ、これでわかったね。愛すべき君よ、いつまでも恥ずかしがっておらず、ほら、あれを見給え。あれこそ君が下品に陥らざるを得なかった必然性をば証明するだろう。」

そう言って賢い人は岩場のあちこちに見られる野井戸を示した。井戸は非常に暗く辺りに転がる黒い岩と見分けもつかなくて、今の今まで私は気付かずにいたのである。岩場にはそんな井戸が幾千となく数えられた。先程の汚臭の原因はそれだと知れた。私はまたも忽然と知識に対する限りない勇気と愛を覚えて、

「ねえ、先生、私の心臓の熱い焔はあの暗き井戸の秘密に関する知識欲に燃えたって頻りにはしゃぎ回っております。お願いです、あの汚臭の原因をどうか先生の言葉の力によって解き明かし、私のいきりたった心臓を少々慰めてやってくださいませんか。」

と一気にまくしたてたのだった。懸命な詩人は笑いながら答えた。

「心配するな。思い煩うな。知的な情熱よ! 知的なる苦悩よ! 君の血は君自身の言葉の眼で愛撫することが可能なのだ。」

偉大なる思考体の許しが出るや、私は幾千とある野井戸の中でも殊に強烈な臭気を発しているひとつへ急いで駆け寄っていた。まさしくアンモニア液にて鼻翼を擽られたような情調であった。と、背後から大声で心すべき思惟者が、

「足元に注意するのだ。思索への情熱に駆られる君よ、その穴へ落ち込んでしまったものなら二度とは君も汚臭の原因さえ究めることが出来なくなろうから。」

そう叫ぶと私の側まで歩を運び、そっと私の手を握りしめ、あの人は続けた。

「まずしっかりとこの手を握り給え。若き哲学徒よ、この手を思惟の導きの糸として心置きなく徹底した観察を始め給え。」

私は賢い人の手をしっかりと握りしめた。そこで漸く私は私の蒼ざめた心臓をば完璧に充たしてやる仕儀とはなった。……

ムーサイよ、桃色のムーサイよ、かくして私の耳は視たのだ、井戸の中の不可解事そのものを。―暗い穴蔵にはあらゆる堕天使の群れが封じられていたのである。更に詳細を報告すれば、穴の底で橙色の便器の上に幾多な堕天使の群れがしゃがみこんでいた、と言えよう。が、何故黒い天使達はしゃがみ込んだ姿勢のままで一向立ちあがろうとする気配さえ全然見せないのか、私は不思議でならなかった。覚えず私の知的要求は明晰なる導きの糸を仰ぎ見た次第ではあった。

「先生、何故堕天使達はあんなに汚物の詰まったオリーブ色の便器へしゃがみ続けているのですか。」

すると詩人はさも驚かされたように諭して言った。

「愛知の青年よ、最早君の唇は不自由な身と落ちぶれ果てたか。最早君の唇は知に濡れようと欲しはすまいか。愛知を求める君よ、最早君の唇は閉じられた書物へと転落したのだろうか。」

古典を究め尽くした私のぶどう酒色のエーテルは詩人の余りに明瞭な暗喩を直ちに解き明かしていた。即ち私の緑なす竪琴は堕天使に向かってこう叫んだものである。

「ねえ、黒い反抗者よ、真理への完全な裏切者よ、何故あなたはいつまでもそんな所に極めて不機嫌そうな顔をしてしゃがみ込んでいるのですか。」

とその時、堕天使の群れはギャアギャア怪鳥めく悲鳴をたてて暴れ回った。けれども臀部はぴったり便器へ貼り付けられていた。堕天使のひとりは針が絨毯へ落ちるようなか細い声で囁いた。

「ギャオ。天使長ミカエルの手の者か。おまえ達こそ悪魔の契約者ではないか。ギャオギャオ。永遠に便器へしゃがみこんだ姿勢にある反逆者の群れを、その上青銅の鞭でピシリとひそかにひとつ楽しもうとでもいうのか。ギャオギャオギャオ……。」

そして泪ぐんだ。或はヒイヒイ叫喚したのだった。私は驚かされて釈明した。

「いえ、黒いしゃがみ天使よ、私は決してあなた方と同じだった恵まれた者のひとりではありません。私の故郷は光と闇を同時に顕す世界であり、幾千の音と色彩にて構成された有限な世界であります。この度は熱病的な季節を放浪した末、突然苦悩と闇の支配する単一な世界へ降りたってまいりました。ただ明るい顔を持つ私の願いはあなた方の言葉を明確に記し、新しい生活、新しい意味の準備を調えることにあります。」

私の釈明を聞いてやっと安心したのか、先程の天使は今度は大声で喚き始めた。

「まったく同じことだ。明るい顔の男よ、ぶどう酒色の海を愛する人よ、おまえ達の俺達に対する態度は結句同じ意味になってしまうのだ。覚えているだろうか。苦しみの日々に俺達を呼び、俺達の灰褐色な毛髪を引っぱり回し、物陰でこっそり接吻して、その上俺達を美とまで頼み、さあて、揚句の果ては俺達を戯画化する術しかおまえ達は心得ていない。そうして愚鈍なおまえ達のなかで、俺達は悲しいメフィストフェレスとなるのだ。だがそれにも拘らず義人達をさて置きまずひとりの裏切者を愛する俺達の愛を何んと言おう。聴いてくれ、ぶどう酒色の波に踊る人よ、俺達の最後の望みを託したのはまさにおまえだ。恵まれた言葉の人よ、早く明るい世界へ還って、俺達を美しいオリーブ色のしゃがみ天使と唄い伝えてくれ。」

私は驚愕の余り思わず井戸から顔をもたげていたのだった。と突然、闇の世界は極めて明るくなり、天空より眩しい白色の物体が降下してきた。

「先生、一体あれは何でしょうか。」

「おお、実に君は大切な事実を想起したではないか。よく見ておき給え。堕天使たちは恐ろしく雄弁な形式を所有しているが、逆に内実は愚かしく貧しいものなのだ。今、しかも堕天使たちはひとつの明るい顔を持つ若者を言葉の悪しき形式によって誘惑しようとしたわけではないか。まず堕天使たちの雄弁に注意せよ。堕天使たちの雄弁、それは偽善である。充分理解しておき給え。あの眩しい白色の物体は飛翔する天使であるが、まだ罪が浄められていない君には視ようと努めても不可能だ。それは太陽を直視するより酷いからである。見給え、これから純白な天使は鞭の力によってあの裏切者らの集団を無茶苦茶に叩き続けることであろう。裏切者らの唇からプクプク黒インキに似た泡が噴き出し、かくて彼等はこっぴどく打ちのめされて漆黒の血と汗にまみれるであろう。」

賢明な詩人と私はじっと耳を澄まして事態を待ち臨んでいた。ひそかに私の眼が詩人の顔を見上げた折、賢い人は唇をピクピク三ヶ月形に歪めて微笑を洩らしていたのだった。とその時、天使の鞭が神への反抗者達を力一杯叩きのめしている音がシューシューと幾度も幾度も反響してきた。その度に、

―オギャアアアアアアアア……

と神への反逆者達は絶望の悲鳴をあげていたのだった。反抗者の絶望を振り捨てたまま、私は賢明な人に連れられてこの糞尿と汚臭にまみれた場所を立ち去った。が、私の胸には不可解な靄が立ち籠めて、二度と再び初めの綺麗な姿へ還ろうとはしなかった。のみならず私は私の生命をひそかに呪っていた。

Ⅱ かつて私は一個の彗星であった不思議な事情とその他の奇抜な話

さて、私はあの人に連れられて幽暗の地下道を曲がっていった。地下道は、まだ生物学の講義を修めていた頃にしばしば実験室で見かけた人体模型図の毛細血管のように錯綜していた。薄明の地下道を歩いている間、いつまでも私達の唇は重い沈黙に釘を打たれていた。棺の蓋が閉じられた一瞬のような沈黙の中から、私はどんなささやかな事実でもいいから昔の明るい世界の出来事について思い出そうと努めてみたけれども、今もなお絶望者達の悲鳴が遠い海鳴りに似て耳元に残っていたので、図らずも全ての思考を遮られるのだった。そればかりではない。あの人の脳髄がグニャッと潰れて最早あの人を発狂せしめたものではあるまいか、そういう危惧が頻りと眼前に散らついて私を不安に陥れた。そう、私は先程のあの人の薄ら笑いを恐れているのに気付いていた。私があの人の顔をひそかに覗き見る、するとあの人は例の唇を三ヶ月形に歪めた冷笑を静謐に漂わせている……。

おおよそ太陽が二度ばかり昇降を繰返したくらいの時が経過すると、次第に地下道は急な下り坂になってきた。この辺りからどんどん狭くなっていく地下道には、バタバタ! と数知れぬ緑色の蝙蝠が飛び交っているのだった。そのうちの一匹が不意に狼藉にも私の首筋に吸い付いた折にはさすがの私も思わずぞっと後退りしたものである。余りに怖気付いてしまって、知らず沈黙を打ち破り、私はあの人に向かって叫んだ。

「先生、この蝙蝠らは少なからず危険ではないでしょうか。」

実際私の心臓は蝙蝠の姿から中世的な吸血鬼を想起していたのみならず、もしも彼等に血を吸われたなら、私自身が吸血蝙蝠に変身させられる! そう思い詰めていたわけである。詩人は哄笑しながら答えた。笑い声は地下道の彼方へ疾駆して曲がっていった。

「恐れるな。幽暗の世界にのみ跳梁するしか能のない緑色の小悪魔に対しては、さあ、こっぴどく平手打ちでも喰わしてやろうじゃアないか。だから恐れてはならない。愛すべき友よ、人間は小悪魔より賢いとは思わないか。思惟の幼子よ、恐れるならば先ず死して後ゲヘナの火へ投げ入れる力のある唯一者だけをひたすら恐れようではないか。」

こう言って柔弱な私を力付けて、もう一度賢い思考者は哄笑していたのだった。再び私達は愈々激しい勾配になってゆく坂道を一心に降り立っていた。忽然と緑色の蝙蝠は闇の中へ消失していた。

更に私達は二昼夜を歩き続けねばならなかった。前進すればするほど、ますます地下道は狭まってゆくのが知られた。その上フィレンツェの一詩人がいみじくも言い切っていたように、地軸へ接近するのに比例して極度に気温もまた下がってゆくのがまさしく経験によって証明されたのである。遂に凍りついた氷河に穿たれた小さな穴へ辛うじて横這いになりながら、私達はツルツル滑って降下した次第であった。今や、坂道の角度は完全に直角であり、直線的に、愈々加速度を増して、私達の五体を垂直に墜落せしめたのである。……

……さて、すると私は夢でも見ていたのだろうか。兎に角、既にもう幾日も睡眠を覚えていなかった私の脳髄は、キラキラ輝く七色のオーロラに愛撫されて、暫くは水煙管を燻らせてコカインを嗜んだ都会の怠惰な生活を懐かしみ、或は聖セバスチャンの相貌がふと自分に似通っているのを発見してプッと吹き出してみたりしたものである。と急に、私の頭脳に描かれたイメージの一コマ一コマを丹念に写しているカメラマンがいるかと思えば、笑止にも私の頭を鋭いマサカリで切り開き、頭蓋骨に犇めく無数の蛆虫をちょいちょいとピンセットで抓み出す外科医の白衣が浮かんできたりするのだった。私は極度に浮かれ始めていたのだろうか。―

最早私の落下は極めて過激に加速度を加えて、共に墜ちようとしたあの人の存在さえ忘れはて、今はただ完璧なまでに一個の孤独な彗星と化し、轟音を立てて、冷たい氷砂糖のような白色の溶岩の感触を快く楽しみつつも、見果てぬ底の夢をひたすら描き続けていたのだった。

≪飛躍するなら、別に地獄だっていいではないか⁉≫

そう幾度も私のピカピカ光った脳天は呟いていたけれども、事実、私の痩躯からはパチパチと山吹色の火花が飛び散っているのも覚えられた。

● ● ●

天空から地上までの距離とまったく同じだけの距離を地上から地下へ墜落してしまった頃、突然、ドスン! と私達は尻餅をついて地球の底辺へ転げ落ちていた。「あ」、吃驚させられていきなり私はそう洩らし、思わずあの人の方へ振り向いた。髪逆立ててあの人は、きょとんとしてみたりオドオドしたりしながら苦笑を浮かべていたのだった。なんだかそんな姿はあの人の大言壮語に全然似つかわしくもなく、寧ろ私は極めて哀れっぽく感じられ、更に言ってしまえば、醜悪とさえ思えなくもなかった。

所が面白いことに、漸く私達が事態の何であるかを見極めた時、あの人は平然を装って口を切った。

「友よ、愛すべき友よ、さて、今われわれは如何にあるか? を理解する前に、まず心すべき認識がひとつ注意されなければならない。心すべき認識、それは≪堕天使階級論≫である。或は、≪階級的堕天使論≫とも言えよう。即ち天使と同様に堕天使に於いてもまたその階級が明確に論じられなければならないのだ。聴け、耳ある青年よ、堕天使の階級、それは二段階である。故に二段階的階級理論にて解明されねばならぬ。先に私達がこの生きる眼で目撃した凡百の堕天使の群れが第一段階を構成し、無論、言うまでもなく彼等とて低い階級には相違あるまいが、しかし最低という意味では断じてない。よく注意せよ、最低且つ最悪の階級、それはひとりただルチフェロのみ。」

「先生、どうかもう少し詳しく教えていただけませんか。」

「よろしい。が、待て。その問いに答えようとすれば、まさしく先程の、今われわれは如何にあるか? という問いに解答を与えることとなるのだ。しっ、待て待て、ちょっと待て、黙って! しばらく沈黙し給え……よろしい、答えてみよう。こうだ。われわれの定住している地球という物体は一見極めて安定しているようであるが、その実、不安定の極致に立っているとも言えるのである。何故であるか。即ち、例えばわれわれの観察の結果、ネス湖と摩周湖が地軸を中心として直線的に連結されているように、或はシシリア島のエトナ火山とアイスランドのヘクラ火山とが地軸を中心として結合されているように、地球は言わば無限の空虚な直線によって貫き通されているのだ。われわれはその直線をば、所謂≪虚線≫と呼んでおこう。それ故、われわれは地球の上を歩行しているようではあるが、と同時に、≪虚線上≫を飛翔している、空中を魚族のように水泳している、そう推論しなければならない。そこで、第一段階に所属している凡百の堕天使達はオリーブ色の便器へしっかり固定されている事情から問題外にするとして、自由な存在者ルチフェロの場合、所謂≪虚線上≫をほしいままに疾駆して、絶えずわれわれ二本足の歩行者の足首をぐいぐい引っぱり回し、揚句の果ては地底へ引き摺り落そうと企んでいるわけである。我が友よ、まったく恐ろしい限りではないか。」

私達は以上のような会話を交わしながら荒寥とした氷河の洞窟を歩いていた。私と詩人の顔一面に、水ッパナやら涎やらがツララとなってキラキラ輝いていた。私と案内者は漸く訪れてきた喉の渇きに悩まされて、鼻孔から垂れ下がった水ッパナのツララをパキパキ折っては、思い切って口の中へほうり込んでみた。

そうこうするうちに、どうやら私達は地軸の中心点、例の堕地獄の第二段階、魔王ルチフェロの住む氷のサロンへ愈々近づいていたのだった。私の案内者が氷の扉を叩いた。カツンカツンと澄みきった反響が辺り一面に震えては、消えた。私は孤独を覚えていた。

Ⅲ 詩人の禁止にも拘らず魔王の臀部へ接吻する所以

かつてへーゲルの書物を読み漁っていた頃の記憶が、今、再び私に還ってきた。それら諸々の書物に対して私が驚きを禁じ得なかった所以は、何らその用意周到なる論理癖に在るのでは断じてなく、寧ろ余りに用意周到なるにも拘らず、無論エンゲルスにしてもその博識を知的宝庫と讃嘆せしめたのであるが、かの哲学者をして、時折ひそかに匂わせる、最早どうにもならない、言わば八つ当たりとも言える、犇めきあった脳裡を走馬灯めいて駆け巡ってゆく暗い運命の苦渋にあったとしなければならない。否、私はそういう風な静謐なる暗みを、恐らく彼の晩年のものであろうが、例のへーゲルの自画像の中に窺ってみては独り自ら楽しんでいた。へーゲルの眼、少なくとも私にとって、それは心にもない生への狡猾さを髣髴させているのだった。―

氷の扉は静かに開いていた。そこはまさしく氷河のサロンであった。私は辺りの美しい古代ギリシア風な氷柱や樹氷を貪欲に見遣りつつも、不図私の眼の底へ例のヘーゲルの眼が打ち消しがたく重なってゆくように覚えられた。その時私は狡猾な人に過ぎなかったのだろうか⁉ 私はあの人に言った。

「先生、ルチフェロは一体何処にいるのでしょうか。私の胸が理解する限り、結句魔王はこの氷の宮殿には存在しないと考えられるのでありますが。」

「君よ、余りに早計だ。君の眼は直線のみを諒解して、決して曲線の形を認識しようと欲していない。まして立体をや。ぶどう酒色の頬を持つ少年よ、君の眼はもっとも単純なる上下運動さえ忘却の河へ流してしまったものであろうか。」

あの人はそう答えるとホクソ笑んでいた。私は自分の浅はかに恥ずかしくなって、ポッと頬を紅に染め、モジモジしながら頭上を見上げてみた。と、どうだろう。今のいままで巨大な氷柱とばかし思っていた眼前の物体が、その頂点に、白色の怪物めく頭部を置いていたのである。―

さて、大魔王ベルゼブルはその口腔から綺麗な幾千の白薔薇の花びらをプハプハ吹き出していた。白薔薇の花びらが氷柱にぶっつかると、そこいら一面が鮮やかな氷花を咲かせていたのだった。例えば下品な言いまわしになってしまうが、巨大な氷細工のクリスマスツリーや氷菓子で飾りたてられたロココ風建築を想起していただきたい。……さて置き、大魔王ベルゼブルの腕は無数の鋼のような氷の鞭であり、その氷の鞭はクネクネ曲線に踊りながら、天空へ向かって永遠に伸びようと企んでいるのかとも思われた。私は触手の如き氷の鞭を甚だ疑問にした。私の懐疑する瞳に気付いて、あの人は諭して言った。

「オオ、謎解きを愛する若者よ、君はまたしても注目すべき事実に深い懐疑の念を抱いてしまったようだが、よし、君の懐疑をば正しい言葉によって鎮めてみよう。見給え、ルチフェロの腕、あの数知れぬ氷の鞭は、今や君も充分理解したであろう空虚なる直線、即ち所謂≪虚線≫の上を走っているわけだ。先に堕天使の第二段階にあるルチフェロは、堕天使たちの中にあって唯一自由なる存在者と規定しておいたけれども、その自由とは、更に厳密に定義してみると、ただ腕のみに関する全き自由、言わば、≪つまみ食いの自由≫、そう言わねばならなかったのであった。さて、氷の鞭は、無論われわれ二本足の歩行者の足首をぐいっとつらまえて、そのまま地底へのめり込まそうとするばかりでなく、更に、地底から噴きあげる物質、例えば、火山の噴火やトリトーンの噴水や揚子江の氾濫やら、種々なる自然現象の厄災・生地獄・乱痴気騒ぎ等々もまた、地底から伸びようと欲した氷の鞭に突きあげられて表徴する天変地異と解せられるのであった。それ故、よくよく注視せよ、ぶどう酒色の脳髄の少年よ、ベルゼブルが氷の鞭、それは神への絶望的計画である。」

私は全てを理解すると、もう一度ルチフェロの相貌を見上げた。地獄王プルートーは、屍衣のように純白なノッペラボウの顔に緑色の唇だけを開いて、白薔薇の花びらを無限に噴き出していたのだった。と突然、不気味なティンパニイに似た轟音をたてて、大魔王ルチフェロは低声に唸っていた。魔王が口を開くたびに、私達の五体へヒラヒラ白い花びらが舞い降りて、心の芯から冷やかな感情を付着させたのだった。既に私とあの人は純白な薔薇の衣装に彩られて茫然と佇立していたのである。魔王は語り始めた。

「青年よ、月光の下に踊り狂っている少年の変死体をいみじくも愛する青年よ、おまえが計らず堕天使たちと契約し損なった過剰な歓びを、今、この死者の精液のような薔薇が降り注ぐ地底のサロンで、儂の冷たい白桃の似た臀部へ幾度も幾度も接吻しながら、溢れ漲る言いがたい不幸のイバリを銀河にまで垂らして、黄糞色の涎をからだ一面に塗りたくり、さあ、ぶどう酒色の青年よ、愛してともに破滅しよう。莫迦者どものオシャベリ屋から遥かに遠く孤独となって、互いに苦悩と糞尿を嘗めあいつつも、よし、オーロラのような七色に砕け散って、不退転に没落し果てようではあるまいか。」

地獄王プルートーの言葉を聴いて、私は腰のあたりがモゾモゾむず痒くなり、まるで身体中に無数の寄生虫がひそかに蠢いている気がしないでもなかった。そういう風な余りに艶めかしい状況を察して、昂然とあの人は喚いた。

「黙れ、魔王め、おまえの悪辣な手口は百も承知だ。視よ、おまえたちの雄弁、それは神に対する不安な思いの為せる業に過ぎまい。惨めな征服王よ、おまえたちは神の絶対の鉄壁へぶちあたって、遂に粉砕されたタワケ者に過ぎないのだ。」

が、あの人の切実な訴えなど打ち遣って、ベルゼブルは更に続けていた。

「青年よ、儂は多言を弄する者をば断じてよしとしない。如何にも、儂にはたったひとつの断定さえあれば充分なのだ。ぶどう酒色の孤独な青年よ、さあ、誓ってくれ、おまえのありとある情熱と破滅への意志を賭けて、こう誓ってくれ。……

―禍だ⁉ 聖なるものよ⁉

孤独の青年よ、冥王星のように孤独の青年よ、おまえの唇が二度と再びこの言葉を見出さないと、全霊をこめて誓ってくれ。もしもお前が≪聖なるものよ≫という言葉に続けて、≪おまえは余りに禍だ≫そう叫んだとするならば、もう儂はおまえを見捨てなければならない羽目とはなるのだ。」

「お安い御用だア。暗い人よ、ヘラクレイトスよりも遥かに暗い人よ、私は永い間待っていた。そうだ、そうではないか、ある時は書物の夕焼けの路を辿り、或は偉大な先達を訪ねて世界を彷徨し、或は熱愛するあの人と共に、あの人に従って、あの人に向かって、歩みを運んできた。それと言うのも、ただ私の胸の中で、≪やって来い、聖なるものよ≫という言葉だけが激しく叫んでいたために他ならない。だが今は寧ろこう言おう。私はあなたと共に、最早再び、≪禍だ≫に続けて、≪聖なるものよ≫そう叫びはしないと。私の眼が明るい世界へ向いている限りは、二度と再びそう叫びはしないと。……魔王よ、今はじめて私は諒解したのだ、何もかもがお安い御用、何もかもがお安い御用……」

私は一気にまくしたて、軽い疲れさえ覚えてしまった。快く疲労した心に、一段と氷柱の冷やかな美しさが沁み通るのを知った。まるでコカインだと思った。とその時、憤然として地団太を踏みながらあの人は喚き始めた。

「喜劇だ! 君達、君達、喜劇を止めたまえ、これ以上冒瀆を重ねるのを止しにしたまえ。魔王よ、若者よ、君たちは知らないのか。冒瀆を語った唇は、ミミズ腫れになり、それはまったく酷いのである。だから悪いことは言わない。これ以上冒瀆の喜劇を続けると、脳髄は腐れ、唇がアドバルンのように脹れて、極めて危険ではないか。魔王ベルゼブルよ、それに君はこの初な若者よりも年上ではないだろうか。そうならば、まさに君こそこの若者をば義しい道へ指導しなければならない義務があるとは言えまいか。かつて美貌をもった被造物よ、緑色の茶番劇をば、断じて止めたまえ。」

所が詩人の言葉を遮って、氷のサロンを不気味にどよめかせながら、不意に死の国の王ルチフェロは、

—オワアアアア!

と哄笑していたのだった。のみならず緑色の唇から噴き出している幾千の白薔薇の花びらをプウウとあの人の全身へ吹き飛ばしていた。と、どうだろう、あの人の体はパリパリに凍りついて、言わばダンテの地獄篇第九圏のように、厚い氷で床の下に封じ込められてしまったのであった。可哀想にあの人は、氷の床に閉ざされて、横倒しになった滑稽な姿のままで、恐怖の余り金魚のように口をパクパクぱくつかせていた。

さて、魔王は私の首を例の氷の鞭で吊るしあげるや、グイッと背後へほうり投げ、白桃のような臀部の中心点に位置する穴ぼこへ、山吹色のワセリンでも塗り籠められていたのだろうか、私の体を脳天から極めて巧みに滑らせていたのだった。そこは、地球の中心点でもあり、故に、≪虚線≫の集約点でさえあったと言えよう。

すべてが私にとって「お安い御用」だった。のみならず私は生まれて初めて勃起というものをさえ覚えていた。勿論、氷のサロンからは、あらゆる自尊心を打ち遣って、赤裸な、余りに赤裸な、今にも泣き出しそうなあの人の叫び声が、

—助けてくれエエエエエ!

と何度も何度も反響してくるのが知られなくもなかった。その声は淋しげな負け犬の遠吠えに似て、遂に啜りあげ、泣きじゃくる悲鳴に変わっていた。が、不図私の胸裏へ言いがたい残酷な思いの迸り、ひそかに、おまえはちっとだけ知りすぎただけなんだ、ハッハッハッ! ザマアミロ! そう呟きながら、私は詩人を見捨て去った。と突然、思わず、私の観念は七色のオーロラのように射精していたのだった。それはまた、苦々しい認識でもあった。今や私の体は徐に≪虚線≫の集中点にのめり込み、言わばトンボの如く飛翔していたのである。

Ⅳ 私はコガネムシ色の海を愛す

私は私の精神も肉体もさまざまに変化してゆく事実を確信していた。それ故、最初の記述にあたっては、意識すると否とに拘らず、私がトンボに変わっている事実を信じなければならないだろう。理由はこうだった。……まず世界の方が信じたのだ、私がトンボであることを。……こういう転倒、それは極めて危険な状態であったと言わなければならない。私の生命は過激に衰弱した。私はクラゲやらホタルイカやら夜光虫やらと一瞬にして転生して、波のまにまに戯れしめられたのだった。それはまた、私が初めてコカインなぞマリファナなぞLSDなぞを使用せずして、ピカピカ目眩めく星河へ転落し得た余りに濃縮な時間帯でもあった。

さて、私は魔王ルチフェロの臀部の中心点、所謂≪虚線≫の集中点を飛翔していた。≪虚線≫の集約点、謂わば≪虚点≫ともいうべき場所はどぎつい紫紅色の漏斗状であり、先端に向かって飛翔すればする程、愈々≪虚点≫の括れてゆくのが知られた。腔内は太陽よりも熱く焼け爛れていた。私は腸管のようにクネクネ螺旋状に渦巻きながら漏斗の先端へ先端へと哮り狂って飛びあがったのだった。

かくて、トンボ的どぎつさ、それが私のアルパでありオメガであったとしなければなるまい。

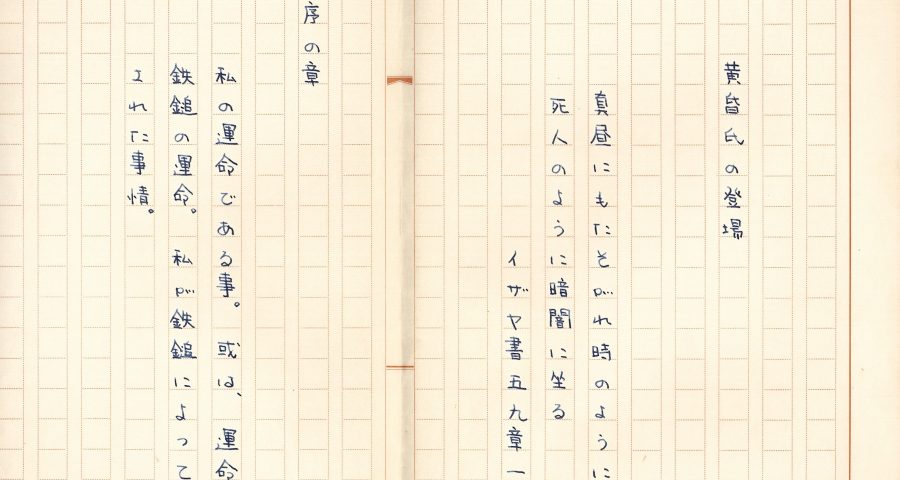

*写真は、四百字詰め原稿用紙三十五枚の作品の冒頭、一枚目。この原稿は、私が二十二歳から二十三歳になる頃に書いた作品でご覧の通り未完成で終わっている。五十年余り前の未発表作品である。この度、書き直してみようと思ったが、今の私ではもう無理だった。既に私からは独立した作品だった。従って、若干の誤字・当て字・常用外の漢字などを修正しただけで、当時のまま発表した。